ভূমিকা

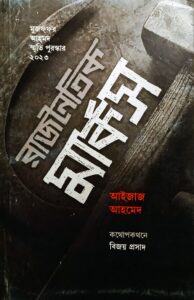

কার্ল মার্কসের নাম উচ্চারণ করলেই আমাদের মনে প্রথমেই ভেসে ওঠে দাস ক্যাপিটাল (১৮৬৭)-এর কথা—অর্থনীতির সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা, উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব কিংবা শিল্প-বিপ্লব ও আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজের অন্তর্গত দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ। কিন্তু মার্কস কেবল অর্থনীতিবিদ নন, তিনি ছিলেন এক রাজনৈতিক চিন্তাবিদ, বিপ্লবী কৌশলবিদ ও রাষ্ট্রতত্ত্বের নির্মাতা। তাঁর রাজনৈতিক লেখাগুলি ছাড়া মার্কসকে বোঝা মানে তাঁকে সম্পূর্ণভাবে না বোঝা। এই সত্যকেই সামনে নিয়ে এসেছেন বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তক আইজাজ আহমেদ তাঁর শেষ জীবনে লেখা ২০২৩ সালে প্রকাশিত ১০৪ পাতার রাজনৈতিক মার্কস-এ।

ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস ১৮৮৩ সালের ১৭ মার্চ লন্ডনের হাইগেটে মার্কসের সমাধিক্ষেত্রে দেওয়া প্রদত্ত ভাষণে বলেছেন, মার্কস সবার আগে ছিলেন বিপ্লববাদী। তাঁর জীবনের আসল ব্রত ছিল পুঁজিবাদী সমাজ এবং এই সমাজ যেসব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেছে তার উচ্ছেদে কোনো না কোনো উপায়ে অংশ নেওয়া, আধুনিক প্রলিতারিয়েতের মুক্তিসাধনের কাজে অংশ নেওয়া, একে তিনিই প্রথম তার নিজের অবস্থা ও প্রয়োজন সম্বন্ধে, তার মুক্তির শর্তাবলী সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছিলেন। তাঁর ধাতটাই ছিল সংগ্রামের।এবং যে আবেগ, যে অধ্যবসায় ও যতখানি সাফল্যের সঙ্গে তিনি সংগ্রাম করতেন তার তুলনা মেলা ভার (লেনিন, মার্কসবাদ, র্যাডিক্যাল, ২০২২, পৃষ্ঠা ৫৫)।

আলোচ্য বইটি আইজাজ আহমেদ ও লেফটওয়ার্ড বুকসের কর্ণধার বিজয় প্রসাদের মধ্যে কথোপকথনের ভিত্তিতে রচিত। আহমেদ একজন প্রকৃত মার্কসবাদী তাত্ত্বিক ঠিকই, তবে উনি সাহিত্যের তাত্ত্বিক, উপনিবেশবাদী চিন্তার কঠোর সমালোচক, ইতিহাসবিদ ও পরিচিতিসত্তার অনুসন্ধানকারী।

আইজাজের জীবনে বড় আক্ষেপ ছিল যে মার্কসকে কেবল তাঁর অর্থনৈতিক কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে তাঁকে খাটো করে দেখা হয়। অথচ, মার্কসের রাজনৈতিক লেখাগুলি—দ্য জার্মান ইডিওলজি, ১৮৪৫; কমিউনিস্ট ইশতেহার, ১৮৪৮; ল্যুই বোনাপার্টের অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার, ১৮৫২; ও ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ, ১৮৭১ হল তাঁর বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার মূল চাবিকাঠি (পৃষ্ঠা ৮-৯)।

আহমেদের পাঠ কেবল ঐতিহাসিক পুনরালোচনা নয়; বরং সমসাময়িক রাজনৈতিক সংগ্রামের জন্য পাঠযোগ্য এক বাস্তব পাঠ্যক্রম। রাজনৈতিক মার্কস আমাদের মনে করিয়ে দেয়—মার্কসের রাজনীতি আজও কতটা জরুরি, বিশেষত যখন বিশ্বজুড়ে সাম্রাজ্যবাদের চরম দাপট নতুন আকারে ক্রমবর্ধমান।

এখন আমরা একে একে মার্কসের রাজনৈতিক লেখাগুলির সাথে পরিচিত হব। লেখাগুলি মার্কসের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার গভীরতা, ব্যপকতা ও সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে।ফলে এগুলি কালজয়ী।

দ্য জার্মান ইডিওলজি

এই অধ্যায়ে মূলত মার্কস ও এঙ্গেলসের পক্ষ থেকে ইতিহাস বোঝার এক নতুন পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। এখানে তাঁরা দর্শন বা ভাববাদ নয়, বরং জীবনযাত্রার বাস্তব অবস্থাকে ইতিহাসের চালিকা শক্তি হিসেবে তুলে ধরেন। এ ধারণাকে পরে বলা হয় হিস্টরিকাল মেটিরিয়ালিজম বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। অর্থাৎ মানুষের চেতনা সমাজ তৈরি করে না; বরং সমাজ ও উৎপাদনব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্ক মানুষের চেতনাকে গড়ে তোলে। আইজাজ আহমেদ ব্যাখ্যা করেন যে এই বই শুধু তত্ত্বের বই নয়—এটি একধরনের রাজনৈতিক অস্ত্র, যা আদর্শবাদী বিপ্লবীদের সতর্ক করে দেয়, যে কেবল চিন্তার লড়াই নয়, উৎপাদন সম্পর্ক বদলানোই আসল বিপ্লব। মার্কস দেখালেন, ‘ইতিহাসের গতি উৎপাদন প্রক্রিয়া ও উৎপাদন সম্পর্কের উপরে নির্ভরশীল এবং এ দু’টির একটিও ব্যক্তি মানুষের ইচ্ছাধীন নয়’ (পৃষ্ঠা ৩১)।

ফ্রেডরিখ হেগেলের (১৭৭০-১৮৩১) যুক্তি ছিল সামাজিক দ্বন্দ্বের গোড়ায় রয়েছে বিভিন্ন ভাবনা, চিন্তা বা মতবাদের মধ্যেকার সংঘাত। মার্কস প্রমাণ করলেন মানবিক চেতনা, দর্শনের সংঘাত আসলে ইতিহাস নির্দিষ্ট পর্বে সামাজিক ব্যবস্থাজনিত সংঘাতেরই বিমূর্ত রুপ। বস্তুবাদী অস্তিত্বের দ্বন্দ্বই দার্শনিক চেতনার দ্বন্দ্ব। হেগেল যাকে ‘স্পিরিট’ বা স্বত্বা বলেছেন, মার্কস তাকে খারিজ করে দেন। হেগেলের মতে সামাজিক সত্তাই নিজের ইচ্ছানুযায়ী সমাজকে শ্রেণীবিভক্ত করেছে। মার্কস দেখালেন সামাজিক শ্রেণীবিভাজনই মানুষের সত্তার নির্ধারক। অর্থাৎ কেউ মালিক বলেই সে অন্যের শ্রমশক্তির দখলদার হতে পেরেছে এমন না, দখল করে রেখেছে বলেই সে মালিক।এই জন্যই মার্কসীয় দর্শনে বস্তুবাদ নয়—কার্যকরী হয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (পৃষ্ঠা ২০-২১)।

লুৎভিগ ফয়েরবাখের (১৮০৪-১৮৭২) বস্তুবাদী দর্শন ছিল ‘ইতিহাস নিরপেক্ষ’ যেখানে প্রকৃতি ‘অনড় অটল’।আর সেই ভাবনার অভিঘাতেই তিনি ও তাঁর অনুগামীরা সামাজিক সম্পর্কগুলোকে ‘চিরস্থায়ী’ হিসাবে ব্যাখা করেন। ফয়েরবাখ বিদ্যমান প্রকৃতিকে ‘চূড়ান্ত’ বলে ধরে নেন। কিন্তু মার্কস দেখালেন আমরা যাকে ‘চিরায়ত প্রকৃতি বলে অনুভব করছি তা আসলে আমাদের যুগে বিকাশমান প্রকৃতির ঐতিহাসিক রুপ।এর বদল আগেও ঘটেছে, এর বদল পরেও ঘটবে’। প্রকৃতিতে রূপ যেমন চিরস্থায়ী নয়, তেমনি বিদ্যমান সামাজিক সম্পর্কও চিরায়ত নয়। আর ঠিক এখানেই ফয়েরবাখের বস্তুবাদের সাথে মার্কসীয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ফারাখ (পৃষ্ঠা ২৪)।

হেগেল ও ফয়েরবাখের দার্শনিক ভাবনার সীমাবদ্ধতা প্রসঙ্গে মার্কস এখানে লিখেছেন, এ পর্যন্ত দার্শনিকরা ‘কতপিয় ভাষ্যের মোকাবিলায় আশ্রয় নিয়েছেন আরেক ধরনের ভাষ্যের ছায়াতলে’, তাই ‘লড়াইটা দুনিয়া বদলে দেবার পরিবর্তে ভাষ্যে বদলে দেওয়ায় পরিণত হয়েছে’। পরের দার্শনিকরা আগের দার্শনিকদের বয়ান বদলে নিজদের বয়ানকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। ফলে ‘সত্য অন্বেষণের বদলে দার্শনিক জ্ঞান বরাবর সত্যের অনুমান মাত্রই হয়ে থেকেছে’। আহমেদের মতে, ‘মার্কস কার্যত দার্শনিক জ্ঞানকে কল্পনানির্ভর জ্ঞানচর্চা থেকে মুক্তি দিয়েছেন’। নির্মাণ করেছেন দার্শনিক জ্ঞানকে ইতিহাস চেতনায় সমৃদ্ধিকরণ (পৃষ্ঠা ২৫)।শুধু দার্শনিক ব্যাখ্যায় দুনিয়া পরিবর্তন হবে না। তার মানে এই নয় যে দুনিয়া পরিবর্তন করতে দার্শনিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। আসল কথা হল, দুনিয়াকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব, যদি আমরা একে বদলানোর চেষ্টা করি, তবেই (পৃষ্ঠা ২৭)।

ইশতেহার নয়, জার্মান ইডিওলজি-তে ধরা পড়ে মার্কসের চিন্তার প্রাথমিক মৌলিকতা, যা হেগেল ও ফয়েরবাখকে ছাড়িয়ে দুনিয়ার ইতিহাসে উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদনের মালিকানার সম্পর্কের দ্বন্দ্বের যাবতীয় এযাবৎ লুকায়িত রহস্যকে ভেদ করেন ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে কেন্দ্র করে।

সামাজিক দ্বন্দ্ব আসলে সম্পদের মালিকানা দখলের দ্বন্দ্ব। এই নির্যাস মার্কসের চিন্তার মৌলিকতা দাবি করে। এই মৌলিক চিন্তা পরে ইশতেহার ও ক্যাপিটাল গ্রন্থে আরও বিস্তৃত ও সুসংহত আকারে তুলে ধরা হয়েছে।

কমিউনিস্ট ইশতেহার

এই অধ্যায়কে কেবল একটি রাজনৈতিক ঘোষণা নয়, বরং শ্রেণিসংগ্রামের প্রথম বৈজ্ঞানিক রূপরেখা হিসেবে দেখা যেতে পারে। আইজাজ আহমেদ জোর দিয়ে বলেন—এটি শুধুমাত্র বুর্জোয়া-বিরোধী লেখা নয়; বরং আন্তর্জাতিক শ্রমিক ঐক্যের প্রথম কৌশলগত নথি। এতে বলা হয় — ইতিহাস হল শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস, আর পুঁজিবাদ তার শেষ পর্ব নয়; বরং তাকে অতিক্রম করতেই হবে। আহমেদের মতে, ইশতেহার-এর মূল শক্তি তার সংগঠনমূলক ভাষায় — এটি পাঠকের মনে বিপ্লবী দায়িত্ববোধ তৈরি করে। ফলে তিনি দেখান, এটি শুধু তত্ত্ব নয়। প্রচার ও সংগঠনের মূল পাঠ্যবই।

যে যুক্তির বিন্যাসে পুঁজিবাদী কাঠামো গড়ে ওঠে তাঁরই খোঁজে মার্কসের গোটা জীবন অতিবাহিত হয়েছে। আর সেই কাজের প্রাথমিক পর্যায়টি লিপিবদ্ধ হয়েছে ইশতেহার-এ।এরপর তিনি জীবনে আরও যা কিছু লিখেছেন সে সবই ইশতেহারে উল্লিখিত নানা ভাবনা চিন্তার প্রসারিত, বিস্তৃত রূপ (পৃষ্ঠা ৪০)।

শ্রেণি হিসাবে সর্বহারাদের মার্কস সবসময় এক দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন। এই শ্রেণিই বিশ্ব বিপ্লবের ডাক দেবে। মার্কসের ভাষায়, ‘সেই আহ্বানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানার অধিকারকে খারিজ করা হবে। ব্যক্তি মালিকানা ছাড়াও যে বেঁচে থাকা যায় এ কথা মেনে নিতে বাধ্য করেছে তাদের সমাজই, আর এবার গোটা সমাজ থেকেই ব্যক্তি মালিকানার অভিশাপকে তারা বিদায় করে দেবে’ (পৃষ্ঠা ৪১)।

মার্কস সর্বহারাদের বিপ্লবী শ্রেণি হিসাবে নির্দেশ করলেন কেন? কারণ খুব সহজ। পুঁজিবাদ নিজেকে বিকশিত করার ফলে এক বিশাল অংশের শোষিত, বঞ্চিত মানুষকেও সর্বহারা শ্রেণি হিসাবে সংগঠিত করে তুলছে। এটিই হল সামাজিক পরিবর্তনের কেন্দ্রীয় প্রবণতা। নিজেকে বাড়িয়ে তোলার, টিঁকিয়ে রাখার তাগিদে পুঁজিবাদ যেমন যে কোনও দেশের সীমানা পেরিয়ে যেতে চাইবে, তেমনি দুনিয়ার সর্বত্রই সর্বহারা শ্রেণি হিসাবে একজোট হবে। এটি সেই কেন্দ্রীয় প্রবণতার বিপরীত ফলাফল (পৃষ্ঠা ৪২)।

মার্কস যা বলতে চেয়েছেন তা বিপ্লবী শ্রেণি হিসাবে সর্বহারার ঐক্য। বিভিন্ন ধারা, মতামতের আড়ালে তাদের সেই ঐক্য গড়তে বাধা দেওয়া হয়, তাই যা প্রয়োজন তা হল এক সুসংগঠিত পার্টি যা হবে সংগ্রামী ঐক্যের মূর্ত রুপ (পৃষ্ঠা ৪৩)। আজকের দুনিয়ায় মানুষ যত ভাষায় কথা বলে তার প্রত্যেকটিতে ইশতেহার-এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এটি পড়ে পাঠক বিপ্লবী প্রত্যাশায় জারিত হন। তবে এই প্রত্যাশা নিছকই কোন কল্পনা প্রসূত প্রত্যাশা নয়। এটি গড়ে ওঠে মার্কসীয় দর্শনের বৈজ্ঞানিক যুক্তি-প্রতিযুক্তির নির্ভর এক শক্তিশালী বুনিয়াদের উপরে ভিত্তি করে।

ল্যুই বোনাপার্টের অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার

অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার কী? অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার আসলে ফরাসি বিপ্লবের সময় প্রচলিত ক্যালেন্ডারের নির্ধারিত তারিখ। স্বাভাবিক ক্যালেন্ডারের নিয়মে যা ১৭৯৯ সালের ৯ই নভেম্বর, তাই হল ১৮ ব্রুমেয়ার। ইতিহাসে এই দিনটির গুরুত্ব এই যে এই দিনেই নেপোলিয়ন বোনাপার্ট সেনা অভ্যুত্থান (‘ক্যু দে তা’)’র মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন। বিপ্লবী কর্মকাণ্ডকে অসমাপ্ত রেখে ওই দিনই ফরাসি বিপ্লবের ইতি ঘোষণা হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় রাজতন্ত্র। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট নিজেকে নেপোলিয়ন-১ বা ১ম নেপোলিয়ন বলে ঘোষণা করে রাজতন্ত্রের সূচনা করলেন।

১৮৪৮ সালের বিদ্রোহে সেই রাজতন্ত্রকেই উৎখাত করা হল। যুদ্ধবিগ্রহ চলল কয়েক বছর। ল্যূই বোনাপার্ট হয়ে বসলেন এই বিদ্রোহের অন্যতম নেতা। ল্যূই ছিলেন নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ভাইপো।রাজতন্ত্র উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে ক্রমবর্ধমান বিদ্রোহের মাঝপথেই যে কায়দায় তার পিতৃব্য নিজেকে রাজা ঘোষণা করেছিলেন, ল্যুই বোনাপার্টও ঠিক তেমনটি করলেন। ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বর তিনি সাধারণতন্ত্রী সরকারকে খারিজ করে দিলেন। রাজার আসনে বসে নিজেকে নেপোলিয়ন-৩ বলেও অভিহিত করলেন। একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটল। প্রশংসার ছলে নিন্দার তীক্ষ্ণতম প্রয়োগে সেই ঘটনাকেই মার্কস অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার বলে চিহ্নিত করেছেন।

ল্যুই বোনাপার্টের ক্ষমতা দখলকে শুধুই প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান বলা চলে না। একথা ঠিক যে তিনি নিজেকে রাজা হিসাবে ঘোষণা করেন এবং আরও একবার রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও চলে। কিন্তু যা ঘটেছিল সবটাই তার একার জোরে হয়নি। তখনকার জনসাধারণেরও কিছু দায় ছিল। সংকটের সময়ে ফ্রান্সের অর্ধেক জনসাধারণই মনে করেছিলেন এমনটা ঘটানোই রাষ্ট্রের জন্য পবিত্র কর্তব্য (পৃষ্ঠা ৭৬)।

ব্রুমেয়ারের প্রথম পাতায় এমন কিছু লাইন আছে যেগুলি আজকের দুনিয়াতেও নানা রাজনৈতিক প্রসঙ্গে নির্ভুল উদ্ধৃতি হিসাবে ব্যবহার হয়ে আসছে। যেমন—

১) হেগেল এক জায়গায় বলেছিলেন ঐতিহাসিক ঘটনা ও ঐতিহাসিক চরিত্র উভয়েরই পুনরাবৃত্তি ঘটে। একটা কথা উল্লেখ করতে তিনি ভুলে গেছিলেন, প্রথবারের জন্য হয় ট্রাজেডি, দ্বিতীয়বারে শুধুই প্রহসন।

২) মানুষই নিজেদের ইতিহাসের নির্মাতা—একথা ঠিক, তবে সেই নির্মাণের কাজে সবটাই যে তারা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী করে উঠতে পারেন এমনটা না।

এসব লাইন আজকের দিনেও মানুষের মনে গভীর রেখাপাত করে। সত্যি কথা বলতে কি, পরবর্তীকালে লেনিনের রাষ্ট্র সম্পর্কে লেখাগুলির মূল ভিত্তিই ছিল মার্কসের ব্রুমেয়ার ও প্যারিস কমিউন। মার্কস লিখেছিলেন, পূর্বতন সমস্ত বিপ্লবী কর্মকাণ্ডই রাষ্ট্রকে হয় মেরামত করতে চেষ্টা করেছে অথবা শুধরে নিতে চেয়েছে। অমন মেরামতির বদলে জরুরি ছিল রাষ্ট্রকাঠামোকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার। চুরমার করে দেওয়ার (পৃষ্ঠা ৫৪)।সেই ধারণাকেই লেনিন আরও প্রসারিত করলেন তাঁর কালজয়ী রাষ্ট্র ও বিপ্লব গ্রন্থে।

রাষ্ট্র সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণের সাথে সাথে ব্রুমেয়ার আরও একটি কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—সেটি হল মার্কসের সাহিত্য প্রতিভা। তাই এত বছর পরেও সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতির ব্যাখ্যায় মার্কসের এই লেখা ব্যবহৃত হচ্ছে।ব্রুমেয়ার সেভাবে পাঠকের কাছে জনপ্রিয় হয়নি। কারণ এর নির্দিষ্ট লিখনশৈলী। একটানা তিন বছর ধরে চলা নাটকীয় রাজনৈতিক বাঁক ও মোড়গুলিকে তীক্ষ্ণ নজরে দেখেছিলেন মার্কস। আর সেসব ঘটনাগুলিকে বিশ্লেষণও করেছেন বৈজ্ঞানিক যুক্তির তীক্ষ্ণতার আলোকে। সেই জন্যই ব্রুমেয়ার হয়ে উঠেছে এক ঐতিহাসিক দলিল যা নানা তথ্যসুত্রে সমৃদ্ধ।

এক কথায় ল্যুই বোনাপার্টের অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার-এ মার্কস ইতিহাস বোঝার পদ্ধতিকে আরও বাস্তবধর্মী করে তোলেন। বিদ্যমান সামাজিক পরিস্থিতির রাজনৈতিক বাস্তবতাকে কিভাবে বিবেচনা করতে হয় মার্কস এখানে তাই করে দেখিয়েছেন।

ব্রুমেয়ার আসলে এক চলমান ইতিহাস যা শেষে প্রতিবিপ্লবী রাজনীতির প্রতিষ্ঠায় পরিণতি পায়। এখানে তিনি দেখান যে শুধুমাত্র শ্রেণিসংগ্রাম নয়, রাজনৈতিক কৌশল, জোট, মধ্যপন্থী শক্তি, আর্মি ও আমলাতন্ত্র—সবকিছু মিলেই রাষ্ট্রক্ষমতা গঠিত হয়। আহমেদ এই অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করেন যে মার্কস এখানে মনে করিয়ে দেন যে বিদ্যমান শ্রেণিসম্পর্কের জটিলতা সরলরৈখিক না। বিভিন্ন বাঁক ও মোড়ের সঙ্গেই তা যেমন বিপ্লবের পক্ষে নিত্যনতুন সম্ভবনা তুলে আনে, তেমনিই স্রোতের আড়ালে লুকিয়ে থাকা প্রতিবিপ্লবের প্রতিটি ঝোঁককেও সামনে টেনে নিয়ে আসে….ইতিহাসের কাঁটা বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের মাঝে তিরতির করে কাঁপতে কাঁপতে শেষে এমন দিকেই হেলে পড়ে, যাতে সমাজ বদলের এক বিরাট সম্ভবনার অপমৃত্যু ঘটে (পৃষ্ঠা ৫৭)।বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব আসলে হাত ধরাধরি করে ফিরে আসে। বিপ্লবী কাজে চিরায়ত পরাজয় বলে কিছুই হয় না, সময়ের ব্যবধানে এগনো পিছনো চলতেই থাকে (পৃষ্ঠা ৭৩)।

মার্কস ব্রুমেয়ার-এ যে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগুলি আমাদের জন্য রেখে গেছেন তার অন্যতম প্রধান হল এই যে বাস্তব জগতে তত্ত্বের মত করে দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে দেওয়ার সুযোগ থাকে না। দুনিয়ার সত্যকে দ্বান্ধিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নিক্তি মেপে চিনতে হয়— মার্কস সেই কাজ করেছিলেন তাঁর বহু কষ্টে, বহু সাধনায় অর্জিত অসামান্য দক্ষতার বলে (পৃষ্ঠা ৮২)

ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ

১৮৭০ সালে জার্মানির সঙ্গে ফ্রান্সের যুদ্ধ শুর হয়। সেই থেকে প্যারি কমিউনের ধ্বংস হওয়া অবধি যাবতীয় ঘটনার প্রতি মার্কস গভীরভাবে মনযোগী ছিলেন। এই সময় তিনি আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘের সাধারণ অধিবেশনে তিনবার প্যারি কমিউন প্রসঙ্গে বক্তৃতা দেন। প্রথম বক্তৃতা (১৮৭০, ২রা জুলাই)-র বিষয় ছিল যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে। দ্বিতীয় আলোচনার (১৮৭০, ৯ই সেপ্টেম্বর) বিষয় ছিল প্রুশিয় সেনাবাহিনীর হাতে ল্যুই বোনাপার্টের পরাজিত হওয়ার পরের ঘটনাবলি। আর তৃতীয় বক্তৃতা (১৮৭১, ৩০শে মে) দিয়েছিলেন প্যারি কমিউন ধ্বংস হওয়ার ঠিক দু’দিন পরে।

মার্কসের এই বক্তৃতাগুলিই প্যারি কমিউনের বিংশতিতম বার্ষিকী (১৮৯১) উদযাপনের সময় ফ্রেডরিক এঙ্গেলস একটি বই আকারে প্রকাশ করেন। এবং বইটির মুখবন্ধও তিনিই লেখেন। সেই বইয়ের নাম ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ (দ্য সিভিল ওয়ার ইন ফ্রান্স)। ফ্রান্সে শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস পর্যালোচনার পাশাপাশি দৈনন্দিন রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে কিভাবে শ্রেণিসংগ্রামের আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হয় এখানে তা মার্কস তাঁর বহু পরিশ্রমে অর্জিত দক্ষতার সাহায্যে তুলে ধরেছেন।

আহমেদ জোর দিয়ে বলেন যে ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনার সময় একে অষ্টাদশ ব্রুমেয়ারের আলোকেই আলোচনা করতে হবে। কমিউনিস্ট ইশতেহার, ল্যুই বোনাপার্টের অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার, ও ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ-এর মধ্যে এক আকর্ষণীয় ধারাবাহিকতা রয়েছে। ইশতেহার লেখা হয়েছিল ‘বিপ্লব অবশ্যম্ভাবি’ এমন বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে। এটি প্রকাশের সময়ই ফ্রান্সে বিপ্লবী সংগ্রাম শুরু হয়। তখন মার্কস বিপ্লবী যুদ্ধ ও তার পরবর্তী ঘটনাবলী প্রসঙ্গে একাধিক রচনায় মন দিলেন। সেসব রচনায় ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধের ভ্রূণ। সেই বিপ্লবী সংগ্রামের ফসল কিভাবে প্রতিবিপ্লবী শক্তির দখলে চলে গেল, সামরিক অভ্যুত্থানের দ্বারা ল্যুই বোনাপার্টের ক্ষমতা দখল – ব্রুমেয়ারে সেসব ব্যাখ্যা মার্কস তুলে ধরলেন। আহমেদ এসব জটিল ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে সরলভাবে তুলে ধরেছেন সাধারণ পাঠকের সুবিধার্থে,

মার্কসের চিন্তায় সর্বহারার একনায়কত্ব ও রাষ্ট্রের অবলুপ্তি ছিল সমার্থক। সর্বহারার একনায়কত্ব নির্মাণের সংগ্রাম কিভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রের অবলুপ্তি ঘটাবে সেটাই হল মূল প্রশ্ন। কেবলমাত্র রাষ্ট্রযন্ত্রের দখল নিলেই হবে না, বা তার মেরামত করলেই ঐ কাজ শেষ হয় না—ব্রুমেয়ারের শেষ পর্বে মার্কস নিজেই সেকথা উল্লেখ করেছিলেন, প্যারি কমিউনে সেই ভাবনাই মূর্ত হয়ে ফুটে ওঠে—এটাই ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ-র আকর।

এখানে মার্কস প্যারি কমিউনের (১৮৭১ সালের ১৮ মার্চ থেকে ২৮শে মে) অভিজ্ঞতা থেকে দেখান —শোষক রাষ্ট্রকে কেবল ভাঙা নয়। বরং নতুন ধরনের শ্রমিক-রাষ্ট্র দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে হয়। আহমেদ দেখান, এই গ্রন্থে প্রথমবার মার্কস স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্র বিপ্লবীদের দখলে নিলেই হবে না — তাকে ধ্বংস করে নতুন শাসনব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। গণনির্বাচিত প্রতিনিধি, প্রত্যাহারের অধিকার, সামরিক বাহিনী বিলুপ্তি — সবই এখানে প্রস্তাবিত। আহমেদের মতে, এটি মার্কসবাদী রাজনৈতিক কর্মসূচির সবচেয়ে পরিণত রূপ। এই বইয়ের অসীম গুরুত্ব মূলত দুটি শব্দগুচ্ছের মধ্যে ধরা পড়ে—‘সর্বহারার একনায়কত্ব’ ও ‘রাষ্ট্রের অবলুপ্তি’। লেনিন বলেছেন, ‘রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে দেশের সকল জনসাধারণের সঙ্গে ভাগ করে না নেওয়ার কোনও কারণ নেই। এই যে ক্ষমতাকে ভাগ করে নেওয়া এটিই হল সর্বহারা একনায়কত্ব’।

বুর্জোয়া শাসনে রাষ্ট্রক্ষমতা বলতে বোঝায় সেনাবাহিনী, পুলিশ, আইন-আদালত সহ সংগঠিত এক বিরাট রাজনৈতিক বন্দোবস্ত যা সাধারণ জনগণের থেকে স্বতন্ত্র এক কাঠামো হিসাবেই সক্রিয় থাকে। সংসদীয় ব্যবস্থায় রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। সেই রাষ্ট্র ক্ষমতাকে জনসাধারণের মধ্যে সুষমরুপে ভাগ করে নেওয়াই সর্বহারা বিপ্লবের লক্ষ্য ও কর্তব্য। তাই পুরাতন রাষ্ট্রকে কোনভাবেই ব্যবহার করা চলে না। তাকে ভেঙ্গে ফেলে গড়ে তুলতে হয় এক নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা। সেই ব্যবস্থারই নাম সর্বহারার একনায়কত্ব (পৃষ্ঠা ৯৮)।

লেনিন লিখেছেন, প্যারি কমিউনের শিক্ষা শুধুই প্যারিস কিংবা ফ্রান্সের শ্রমজীবীদের মনে রাখার বিষয় না, গোটা দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণির আত্ম পাঠের পাঠ্যক্রম। সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে যাওয়ার পথে উদ্ভূত বাধাগুলোকে পরাজিত করতে, সংগ্রামে জয়ী হতে নিজেদের প্রস্তুত করার কাজে এক হাতিয়ার (পৃষ্ঠা ১০৩)।

কমিউনের শিক্ষাই লেনিনকে বলার সাহস জুগিয়েছিল যে, সর্বহারা শ্রেণি এতদিন কাজ করেছে ‘কখনো পুঁজিবাদীর ছুঁড়ে দেওয়া মজুরির বিনিময়ে, কখনো বা সম্ভ্রান্ত, অভিজাত ও আমলাদের সামনে মাথা নুইয়ে নয়তো শাস্তির ভয়ে’, কিন্তু ‘এবার থেকে তারা কাজ করবে নিজেদের স্বার্থে’।

লেনিন স্মরণ করিয়ে দেন, তাই রাষ্ট্র পরিচালনা করতে ‘বুর্জোয়া-বুদ্ধিজীবীসুলভ যাবতীয় ধ্যানধারণা ঝেড়ে ফেলতে হবে’, যে ধারণা শেখায় ‘পুঁজির ক্ষমতায় নির্ভর করে ও বিশেষ সামাজিক মর্যাদাওয়ালা আমলারা ব্যতীত দেশ চালানোর কাজ সম্ভব না’। দেশ চালানোর কাজে সর্বহারাদের যত দ্রুত সম্ভব ‘বারংবার অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে’ নিজেদের ত্রুটি মুক্ত করতে হবে।নিজেদেরকে ‘স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত’ করে গড়ে তুলতে হবে। আর এই কাজটি রাতারাতি সম্ভব না হলেও বারংবার অভ্যাসের মাধ্যমে করে ওঠা অসম্ভব নয় (পৃষ্ঠা ৯৯-১০০)।

আইজাজ আহমেদ মন্তব্য করেছেন,

লেনিন অবশ্য নিজেই ১৯১১ সালে প্যারি কমিউনের চল্লিশতম বার্ষিকী উদযাপনের সময় লিখেছেন, ‘কমিউনের উদ্দেশ্যই ছিল সমাজ বিপ্লব। শ্রমিকশ্রেণির যথাযত বিকাশের স্বার্থে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচিই প্যারি কমিউন। দুনিয়ার যত সর্বহারা সবার লক্ষ্য তাই। আর তাই প্যারি কমিউন অমর’(পৃষ্ঠা ১০৪)।

সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা

রাজনৈতিক মার্কস-এর সবচেয়ে বড় শক্তি এই যে, এখানে আহমেদ মার্কসকে সমসাময়িক রাজনৈতিক সংগ্রামের কেন্দ্রে ফিরিয়ে এনেছেন। একবিংশ শতাব্দীতে পুঁজিবাদ কেবল একটি অর্থনৈতিক কাঠামো নয়, বরং এটি এক সর্বগ্রাসী বৈশ্বিক প্রকল্প, যার প্রভাব রাজনীতি, সংস্কৃতি, প্রযুক্তি ও নৈতিকতার প্রতিটি স্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। আজ পুঁজিবাদ এমন এক সর্বব্যাপী শক্তিতে পরিণত হয়েছে যা মানুষের চিন্তাকেও বাজারে রূপান্তরিত করছে। আহমেদ এই প্রেক্ষাপটে মার্কসের পুনঃপাঠকে কেবল তাত্ত্বিক চর্চা হিসেবে দেখেন না। বরং তিনি একে এক ধরনের রাজনৈতিক প্রতিরোধের ভাষা হিসেবে পুনর্গঠন করেছেন।

দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষাপটে এই পাঠ আরও তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতে হিন্দুত্ববাদ ও কর্পোরেট পুঁজির অস্বাভাবিক জোট, বাংলাদেশে কর্তৃত্ববাদী শাসনের ছায়ায় বাজার-নির্ভর উন্নয়ন, পাকিস্তানে সামরিক ও ধর্মীয় শক্তির অব্যাহত আধিপত্য—সবকিছু মিলিয়ে আহমেদ দেখাতে চান, এই উপমহাদেশে পুঁজিবাদ ও ডানপন্থী রাজনীতির সম্পর্ক কেবল অর্থনৈতিক নয়, গভীরভাবে আদর্শিক। তাঁর মতে, এই বাস্তবতা বোঝার জন্য মার্কসের রাজনৈতিক রচনাগুলির পুনরায় পাঠ অপরিহার্য।

আহমেদ স্মরণ করিয়ে দেন, মার্কসকে কেবল অর্থনীতির তাত্ত্বিক বানিয়ে রাখলে বিপ্লবী রাজনীতির ধার ভোঁতা হয়। তাঁর রাজনৈতিক লেখাগুলি আজও শ্রেণিসংগ্রামের ধারালো হাতিয়ার। অগণিত খেটে খাওয়া মানুষের মুক্তির সোপান।

উপসংহার

রাজনৈতিক মার্কস একাধারে শিক্ষণীয় ও অনুপ্রেরণাদায়ী। যারা মার্কসের রাজনীতিকে নতুনভাবে বুঝতে চান, কিংবা আজকের দুনিয়ায় বিপ্লবী রাজনীতি নিয়ে ভাবতে চান—তাদের জন্য এই ছোট বইটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্য হতে পারে। যারা মার্কসকে কেবল অর্থনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে মার্কসবাদের রাজনৈতিক দিককে আজকের দুনিয়ার প্রেক্ষাপটে বুঝতে চান, তাদের জন্যও এটি এক সহায়ক বই।

আইজাজ আহমেদ তাঁর সারাজীবন মার্কসবাদের সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক দিক ব্যাখ্যায় ব্যস্ত ছিলেন। বইটি তারই এক সংক্ষিপ্ত সমাহার। এর শক্তি হলো মার্কসীয় জটিল তত্ত্বকে সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করা এবং তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতায় স্থাপন করা।

আজকের দুনিয়ায় যখন পুঁজিবাদ, বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তির ত্রুটি-রহিত নজরদারি, বছরের পর বছর যুদ্ধ ও লাগাতার গণহত্যা, সহিংস আর্থিকীকরণ ও রাষ্ট্রযন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে শ্রমিক শ্রেণিকে, কৃষক সহ খেটে খাওয়া মানুষকে নতুন নতুন কায়দায় শোষণ করছে—তখন মার্কসের রাজনৈতিক রচনাগুলি আবার নতুন করে পাঠ করা জরুরি। এই বই সেই তাগিদই জাগিয়ে তোলে। পুঁজিবাদ যখন বৈশ্বিক পরিসরে আরও হিংস্র হয়ে উঠছে, তখন মার্কসের রাজনৈতিক রচনাগুলো আবারও নতুন করে পাঠ করা অপরিহার্য বলে মনে করি।

তবে এই বইয়ে এত অল্প পরিসরে মার্কসের এতগুলি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বইয়ের প্রসঙ্গের নিবিড় আলাপচারিতা মার্কসবাদের প্রথম পাঠকের কাছে বেশ দুরূহ ঠেকতে পারে। এবং তা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। আবার এই বইকে মূলধন করে পাঠক আলোচ্য গ্রন্থগুলির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের, তাদের সমসাময়িক ও বর্তমান পুঁজিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী চরম আগ্রাসনের যুগের তাৎপর্যের গভীর মূল্যায়ন করতে নতুনকরে উৎসাহীও হতে পারেন। এটিও আশা করা অমূলক হবে না। তবে বইটির ভাষান্তর মোটেই সহজ ও সরল হয় নি। বিশেষ করে বাক্যের গঠন, বিন্যাস ও বিস্তার জটিল না করে আরও সরল ও সহজ করা যেত বলে আমি মনে করি। পাণ্ডিত্যের উৎকর্ষতা পরিবেশনের থেকে বাংলার সাধারণ ও বিশেষ করে পিছিয়ে রাখা পাঠকের কথা চিন্তা করে ভাষান্তর করা দরকার ছিল।

রাজনৈতিক মার্কস

আইজাজ আহমেদ

(কথোপকথনে বিজয় প্রসাদ)

ভাষান্তরঃ সৌভিক ঘোষ

মার্কসবাদী পথ, ২০২৩

পেপারব্যাক

পৃষ্ঠা ১০৪

বিনিময় মূল্য ২০০ টাকা