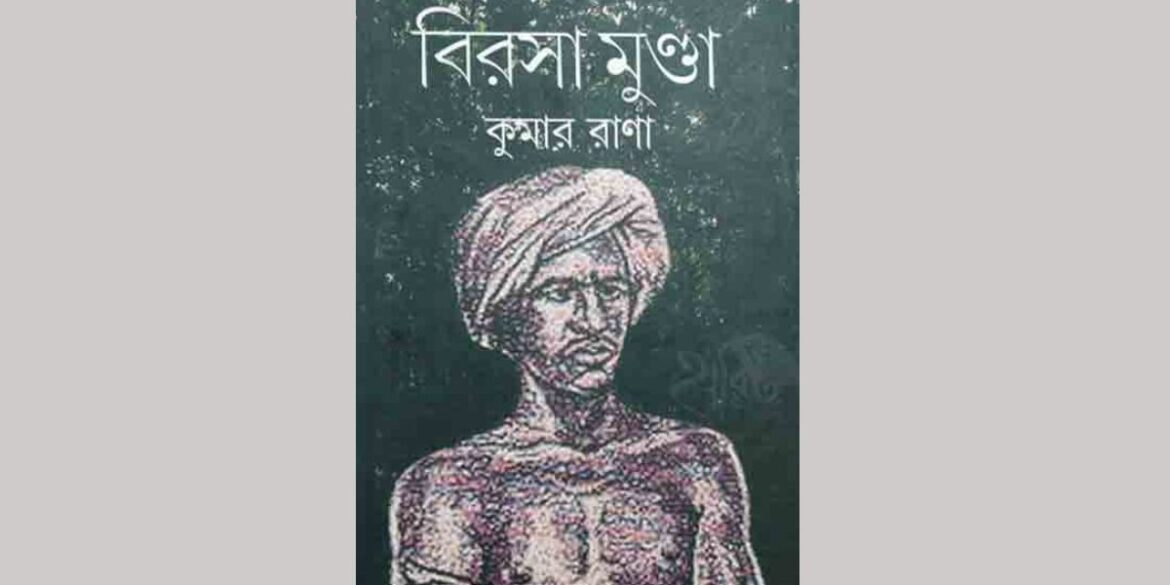

বিরসা মুন্ডা

কুমার রাণা

দোয়েল, ২০১৬

পাতাঃ ৪৭

হার্ডকভার

বিনিময় মূল্যঃ ১০০/-

দিন শেষ হল। ডুবে যাওয়া সূর্যের অবশিষ্ট আলো আর নভেম্বরের দ্রুত ঘনিয়ে আসা অন্ধকার মিলে পশ্চিমে ডোরা ডোরা দাগ। পূবের শালবন এখনই জাদুর মুড়ি দিয়ে জবুথবূ। পাকদণ্ডী পথটা ধরে গোরু -ছাগল ফিরে গেছে ঘরে; বাঁশঝাড়, খামার, বেগুন খেতে দিনমান ঘুরে বেড়ানো মুরগির দল ডানা গুটিয়ে বসে পড়েছে যে যার আশ্রয়ে। সারাদিন আকাশ-মাঠ করতে করতে ক্লান্ত পায়রা এখন ঝোলানো হাঁড়ির আশ্রয়ে। বুড়োবুড়িরা আগুনের পাশে, মেয়েরা মাঠঘাট থেকে ফিরে রান্না চাপিয়েছে। ছেলেছোকরারা কুল্ হিতে, কেউ বা গেছে জমিতে মাছের ফাঁদ পাততে ।

এভাবেই শুরু কুমার রাণার মাত্র ৪৭ পাতার বিরসা মুন্ডাকে নিয়ে একটি আত্ম-খনন। ক্ষণিকের মধ্যেই পাঠককে আদিবাসী জনজীবনের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। মৃদু আপত্তি নভেম্বর শব্দটিকে নিয়ে। অনায়াসেই লেখা যেত হেমন্তের বা অগ্রাহায়নের।

‘আমিই তো সেই বিরসা মুণ্ডা। তুমিও বিরসা মুণ্ডা। আমরা সবাই বিরসা মুণ্ডা। উলগুলান শেষ হয়নি। ইংরেজ গেছে, অন্য রাজা এসেছে। যত দিন রাজা তত দিন উলগুলান। যত দিন অত্যাচার, অবিচার, তত দিন তুমি, আমি, সবাই- মেয়ে পুরুষ, যুবক বৃদ্ধ, মুণ্ডা সাঁওতাল হো মাহলি ওরাওঁ, কামার মাহাত কুমোর তাঁতি, দেশের সকল খেটেখাওয়া লোকই বিরসা মুণ্ডা। বিরসার উলগুলান ছিল শুধু ছোটনাগপুরে; রাঁচি, খুঁটি, তামাড়, বাঁধগাঁওয়ে; উলগুলানের পর আমরা ছড়িয়ে পড়লাম চতুর্দিকে- পুরুলিয়া, বাঁশপাহাড়ি, গোপীবল্লভপুর, সাঁকরাইল, ময়ূরভঞ্জ। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল উলগুলান। ‘আঁই গে বিরসা মুণ্ডা, আম গে বিরসা মুণ্ডা, আবু আ উলগুলান, আবু আ গে দিশুম দ… ।’

মা আয়ুভাতু গ্রামের দিবর মুণ্ডার বড় মেয়ে করমি। বাবা সুগনা মুণ্ডা। তাঁদের পাঁচ সন্তান: কোটা, বিরসা, কানহু- তিন ছেলে; দাসকির আর চাম্পা- দুই মেয়ে। করমি-র আর কোনও গর্ভ ছিল কি না জানা নেই। শৈশবেই কোনও সন্তান মারা গিয়েছিল কি না জানা নেই। যে সময়কার কথা তখন দেশে শিশুমৃত্যুর হার বিরাট, প্রসূতি-মৃত্যুও সাংঘাতিক! গড় আয়ুষ্কাল তিরিশ বছরেরও নীচে, আদিবাসীদের মধ্যে আরও কম।

নাগপুর-ছোটনাগপুর। এমন বলা হয়ে থাকে যে, মুণ্ডাদের দুই পূর্বজ ছুটু পূর্তি আর নাগু পূর্তি ঘুরতে ঘুরতে দামোদর নদীর তীরে এসে পৌঁছান। নদীর জলে ভেসে আসা একটা মড়া পোড়ানো কাঠ ধরে নদী পার হন। তাঁরা দেখেন সেই কাঠের গর্তে বসে আছে এক চুটিয়া- নেংটি ইঁদুর। কেউ বলে এই চুটিয়া থেকে চুটিয়া নাগপুর, আবার কারও মনে হয় ছুটু নাগু থেকে ছোটনাগপুর। ছোটনাগপুর সম্পদের খনি। লোকসংগীতকার বলছেন, সোনা, রুপা, হীরা, চাঁদি- এ সব আমাদেরই ছিল। আর ছিল ধানের জমি, গোরু-বাছুর, মুরগি, শূকর। কত কত দিন ধরে মুণ্ডারা ধরিত্রীর এই অংশে বসবাস করছেন। এত দিন, এত এত দিনের বসবাস যে তাঁদের আদি ইতিহাসের পাতাগুলো হারিয়ে গেছে। প্রকৃতই যারা সেই ইতিহাস খুঁজে বার করতে পারে, সে মুণ্ডারা; যদি কোনও দিন তারা আধুনিক শিক্ষা ও বিজ্ঞানের নাগাল পায়, সেই প্রশিক্ষণের সঙ্গে তাদের অন্তস্থ যে জ্ঞানপ্রবাহ, একমাত্র তারই সংযোগে এ ইতিহাস আমাদের সামনে পুরোপুরি ধরা দিতে পারে। সে কবে হবে জানা নেই, মুণ্ডারা যে ছোটনাগপুরের মূলবাসী, সেটাও আর মুণ্ডাদের থাকেনি। তাঁরাও আর সেখানে থাকতে পারেননি, ছড়িয়ে পড়েছেন। একদিন এই ছোটনাগপুরে তাঁদের সব ছিল।

বুরু টডাং অতে হাসা আবু আগে তাই কেন

শুশুং দুরাং শূকরা শিকা আবু আগে তানা।

১৭৬৫ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মুঘল সম্রাট শাহ্ আলমের কাছ থেকে বাংলা বিহার ওড়িশার দেওয়ানি পান। এত দিন পর্যন্ত ছোটনাগপুরে আদিবাসীরা চাষবাস করে, বন-জঙ্গল, পাহাড়, নদী, ঝরনার অধিকারী হয়ে নিজের মতো জীবন কাটাচ্ছিলেন। রাঁচি, তামাড়, খুঁটি, তোড়পা- পাহাড়ে, জঙ্গলে ঘেরা মুণ্ডা-বসত। খুটকাঠি ও ভূঁইহারি প্রথায় মুণ্ডারা প্রয়োজন অনুযায়ী জমি ভোগ করতেন- যার যেমন দরকার সে ততটা পাবে, কারও হাতে উদ্বৃত্ত বলে কিছু থাকবে না।

গাছপালা পাহাড় পশুপাখি নিয়ে তাঁদের সংসার, তাঁদের জীবন। গ্রাম প্রধান পাহান, কয়েক গ্রাম নিয়ে মানকি , এঁরা সবাইকে নিয়ে গ্রাম চালাতেন, উৎসব, বিবাহ, বিবাদ-বিসম্বাদ, সব কিছুতে এঁদের ভূমিকা। সমাজ চলত সৌহার্দ্য, একজোট হয়ে থাকার দর্শনের উপর ভিত্তি করে। রোগ অসুখ ক্ষুধা দুঃ খ নিয়েও মুণ্ডাদের জীবনে আনন্দ ছিল ষোলোআনা; অল্পেতে সন্তুষ্ট, খোলা আকাশের নীচে, অরণ্যে, পাহাড়ে, নদী-জলে প্রকৃতি ও মানুষের অদ্ভুত মেলবন্ধনে সুখে দিন কাটত। আর ছিল স্বাধীনতা ও সাম্য- সবাই স্বাধীন, কেননা সবাই সমান। সবাই নিজের মত ব্যক্ত করতে পারত, একশো জনের মধ্যে একজনও বিরোধী কথা বললে তা মন দিয়ে শোনা হত, যুক্তি দিয়ে প্রমাণিত হলে, সেটাই গৃহীত হত।

ইংরেজের অনুপ্রবেশে তাঁদের এই ব্যবস্থা বিধ্বস্ত হয়ে পড়ল। ইংরেজের পিছু ধরে আসল বানিয়া, রাজপুত, ব্রাহ্মণ, ভূমিহার প্রভৃতি শোষকরা। মুণ্ডাদের ভাষায় এরা দিকু। ইংরেজের ছত্রছায়ায় এই সব দিকুরা কেড়ে নিতে লাগল মুণ্ডাদের জমি। রাতারাতি একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি ভেঙে পড়ল। কৃষক মুণ্ডারা হয়ে গেল দিনমজুর, খেতমজুর। যে সব খেত তাদের পূর্বজদের মেহনতে তৈরি, অনেক মুণ্ডা সেই সব জমিতেই মজুরি খাটতে বাধ্য হল।

একই অবস্থা জঙ্গলমহলে। সাঁওতাল পরগনায়। সাঁওতাল, হো, ওরাওঁ, মাহাত সবাই নিজভূমে পরবাসী। অত্যাচার যখন অসহনীয়, তখন শান্ত প্রকৃতি, সাধারণত নির্বিরোধী মূলবাসিরা বিদ্রোহে জেগে ওঠেন। এই বিদ্রোহগুলোর মধ্যে যে দুটো ব্রিটিশ রাজের মেরুদণ্ডে হিমস্রোেত প্রবাহিত করে দিয়েছিল, তার একটা ১৮৫৫-র সাঁওতাল অভ্যুত্থান- হুল, আর অন্যটা বিরসা মুণ্ডার নেতৃত্বাধীন উলগুলান- সাঁওতাল অভ্যুত্থানের পঁয়তাল্লিশ বছর পর ১৯০০ সালে। দুটো অভ্যুত্থানকেই ব্রিটিশরা পিষে মারে। কিন্তু সাওনা যেমন বলে, ‘এরা যত মারে, আমি তত বাঁচি।’ যেমন সিধু, কানহু, চাঁদ, ভৈরব, তাঁদের সহোদরা ফুলো, ঝানো সাঁওতাল সমাজে চিরজীবী, তেমনই মুণ্ডাদের মধ্যে বিরসার বারংবার আবির্ভাব। সাওনার বিরসা মুণ্ডা হওয়াটা এক সামাজিক পুনর্জন্মের প্রক্রিয়া।

মৌখিক ইতিহাসের ধারায় বিরসা মুন্ডা, কতক ব্যাস্তব, করুক পরাবাস্তব। লোকমুখে ফেরে নানান কাহিনি, যেমন সাওনা ছোটবেলা থেকেই শুনে এসেছে এক বিরসা ভগবানের কথা- ধারতি আবা বিরসা মুন্ডা। কখনও কখনও গ্রামের বুড়োরা সে সব গল্প বলতেন। বিরসা হাওয়ায় মিলিয়ে যেতেন, বিরসা এই বাঘের রূপা নেন তো এই পাখির, কেউ তাঁকে দেখতেতে পায় না… ইংরাজের নথি থেকে তাঁর সম্পর্কে কিছু কথা জানা যায়, কিন্তু সে তো তখন বিরসা মুন্ডা হয়েছেন। তখনকার নথি- তাঁর শৈশব, তাঁর মা-বাবার শৈশব, যৌবন, তাদের বংশলতিকা, কিছুই জানা যায় না। আর ইংরাজের নথির অনেক আগেই তিনি লোককাহিনির নায়ক- কে কহিনি এত জোরালো যে তাঁর মৃত্যুর ৮৬ বছর পর, ১৯৮৬ সনে, মেদিনীপুর জেলার, ওড়িশা সীমান্ত দেশের এক অর্ধেক অর্যণঘেরা গ্রামে সাওনা নামের সদ্যযুবক বিরসা মুখ হয়ে ওঠে। অত্যাচারে জর্জরিত মুন্ডা সমাজে বিরসা হয়ে উঠেছিলেন ত্রাতাস্বরূপ- তাঁর সংগ্রাম মুণ্ডাদের ঠিক কতখানি ঐহিক মুক্তি বা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিল সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা এই যে, বিরসা হয়ে উঠেছিলেন মুগ্ধ আত্মবিশ্বাস, আত্মসম্মানের প্রতীক। অপমান, উৎপীড়নের বিরুদ্ধে মুন্ডারা যে রুখে দাঁড়াতে পারে, সেই বোধে-বিশ্বাষে বিরসার ঈশ্বরতা- সেই ঐশ্বর্যে বিরসার অনন্যতা, অমরত্ব।

বিরসা বলতেন, আমি সিঞ বঙ্গার আশীর্বাদ পেয়েছি। তিনিই আমাদের একমাত্র দেবতা; তাঁর কাছ থেকে আমরা পেয়েছি ছোটনাগপুরের অধিকার। আমরা আর কাউকে মানব না; না জমিদার, না পুলিশ; না ইংরেজ, না দিকু। আমরা আর অন্যদের জন্য বেগার খাটব না। ক্ষুধার মার সহ্য করতে হবে না, কর্জার বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে না সারা জীবন। আমাদের জমির অধিকার, জঙ্গল পাহাড় নদী ঝরনা পাখি ফল নেকড়ে খরগোশ উইঢিবি পিয়াল মহুয়া ধান কোদো পলাশ মাছ কাঁকড়ার অধিকার আমরা কেড়ে নেব।

এর পর পর বিরসার সঙ্গীরা একটা কাহিনি প্রচার করে: হঠাৎ নাকি আকাশ থেকে বিদ্যুতের ঝলকের মতো একটা আলো ঠিকরে এসে বিরসার দেহবর্ণ বদলে দিয়েছে। বিরসা এখন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। সে রোগীদের সুস্থ করে তুলতে পারে। অক্ষর-বঞ্চিত, দরিদ্র, রোগভোগ জর্জরিত মুণ্ডাদের কাছে বিরসার এভাবে ঈশ্বর হয়ে ওঠা।

সেই সময় গোটা এলাকায় প্রবল দুর্ভিক্ষ, তার উপরে চলছে জমিদার-মহাজনদের প্রবল অত্যাচার- তাদের রক্ষাকর্তা ইংরেজরা। বিরসা একান্ত ভাবে শুধুই ধর্মপ্রচারে মগ্ন থাকতে পারলেন না। তাঁর মনে হল মুণ্ডা সভ্যতা, মুণ্ডা সমাজকে বাঁচতে গেলে ধর্মপ্রচার শুধু নয়, মুখোমুখি লড়াইতে নামতে হবে, তারই প্রস্তুতি দরকার। বিরসা ডাক দিলেন যুদ্ধের – যার মুণ্ডারি নাম উলগুলান। ১৮৫৫-তে সাঁওতাল পরগনায় যে হুল সংঘটিত হয়, উলগুলানও তেমনই এক শাসনক্ষমতার বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহের উত্থান। ১৮৯৮-এর ফেব্রুয়ারি মাসে বিরসা গণ-জমায়েতের ডাক দেন, স্থান ডমবারি পাহাড়। সেই জমায়েতের ঘোষণা, ছোটনাগপুর থেকে বহিরাগতদের তাড়ানোর। একটা কলাগাছ পুঁতে তাতে সুতো জড়ানো হল, এক এক জন মুণ্ডা এক এক কোপে সেই কলাগাছের অংশ কেটে ফেললেন: দিকুদেরকে উচ্ছেদ করার প্রতিক স্বরূপ।

পুলিশের চর ঘুরতে আরম্ভ করে এলাকায় এলাকায়, কিন্তু কেউ-ই বিরসার কোনও খবর পায় না। কোনও কোনও মিশনারিও সরকারের সাহায্যে এগিয়ে আসে, কিন্তু বিফল হয়। এ দিকে বিরসা দায়িত্ব ভাগ করে দিতে থাকেন মুণ্ডা নেতাদের মধ্যে: গয়া, রিসা, জোহান, সুন্দর দলে দলে কর্মী বাহিনী নিয়ে আলাদা আলাদা জায়গায় পৌঁছে যান। পরিকল্পনা অনুযায়ী শুরু হল আক্রমণ, ২৪ ডিসেম্বর ১৮৯৯, নিশাকালে ধরিত্রী যখন শীতে জড়োসড়ো, পাখপাখালি ডানা গুটিয়ে বাসায় শয়ান, বুড়োবুড়িরা কাঠের গুঁড়ির আগুন তাপতে তাপতে নিদ্রামগ্ন, শিশুরা স্বপ্নে হেসে উঠছে, সেই মুহূর্তে আগুনে উদ্ভাসিত হয়ে উটল ছোটনাগপুর, জ্বলতে লাগল চার্চ, সাহেব ও দিকুদের ঘরবাড়ি। সেই শীতরাত্রে ছোটনাগপুর তপ্ত হয়ে উঠল, যে তাপ এখনও সাওনার বুকে, সাওনাদের গাঁয়ে ঘরে মুণ্ডা, সাঁওতাল, হো, মাহলি, কোল, ওরাওঁদের বুকে বর্ষ বর্ষ জুড়ে প্রসারিত। জেগে উঠল সারভাদা, বিরজু, মুরহু, তোড়পা, খুঁটি, তামাড়। সাধারণ নাগরিকরা নয়, বিদ্রোহীদের আক্রমণের লক্ষ্য হল সরকার ও তার দালাল মিশনারি ও অত্যাচারী দিকুরা।

কর্মক্ষম পুরুষরাই নন, মহিলারাও এই বিদ্রোহে সমানে অংশ নেন। ইতিহাস যেহেতু পুরুষরা লেখেন, স্মৃতিচারণা করেন পুরুষরাই, তা থেকে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ ও ইতিহাস নির্মাণও করেন পুরুষরাই, মেয়েদের যোগদানটা অদৃশ্য, অশ্রুত থেকে যায়, লেখক মন্তব্য করেন। ১৮৫৫-র সাঁওতাল বিদ্রোহের কথায় যেমন সিধু-কানহু, চাঁদ, ভৈরব- চার ভাইয়ের কথাই সাধারণত শ্রদ্ধায় সম্মানে উচ্চারিত, কিন্তু সেই অভ্যুত্থানে যে তাঁদেরই দুই বোন ফুলো ও ঝানো এবং অনেক মহিলা যে সাহস, বীরত্ব ও সাংগঠনিক নৈপুণ্য দেখান, তার উল্লেখ প্রায় ছিলই না, অতি সাম্প্রতিক কালে মৌখিক ইতিহাসের ধারায় সে সব কথার কিছু কিছু প্রকাশিত হচ্ছে। ১৯০০ সালের ৯ জানুয়ারি সেইল রাকাপ পাহাড়ে মুণ্ডাদের সঙ্গে ব্রিটিশ রাজ-এর বাহিনীর যে যুদ্ধ হয়, তাতে সাত জন নিহত বিদ্রোহীর মধ্যে তিন জনই ছিলেন মহিলা।

সাওনা বলতে বলতে থামে। মেয়েরা না থাকলে লড়াই হবে কী করে? মনে নেই সেই যে ধান কাটার লড়াই, ১৯৮১ সালে। তিন দিন ধরে লড়াই চলল। ছেলেরা সেখানে কী করেছিল, তির ধনুক নিয়ে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া, মাঝে মাঝে জোতদারের লোকদের সঙ্গে তির চালাচালি করা ছাড়া? মেয়েরা? সারা দিন মাঠে ধান কেটে, বিকেলে ফিরে অবার সবার জন্য ভাত রাঁধত, সবাইকে খাইয়ে, নিজেরা সব শেষে খেয়ে তবে ছুটি। আবার মোরগ-ডাকা ভোরে উঠে সবার জন্য রান্না করে, সবাইকে খাইয়ে, নিজেরা খেয়ে হাঁড়িকুড়ি পরিষ্কার করে মাঠে আসা। বিপদটাও তাদেরই বেশি। তারা তো ফাঁকায়, ধানখেতে। মনে নেই, সে বার সাঁওতাল মেয়ে বুধনি টুডুর পায়ে গুলি লাগে? জোতদারের বেটা দোনলা বন্দুক চালিয়েছিল। যত বার গাঁয়ে পুলিশ এসেছে, মেয়েরাই তাদের সামনে দাঁড়িয়েছে, ছেলেরা তো জঙ্গলে। ১৯৭০-এ নকশাল আন্দোলনের সময়, বা ১৯৮০-৮১-তে জমি দখল, ধান কাটা, মজুরি আন্দোলনের কালে, কিংবা ১৯৮৫-৯০-এ ঝাড়খণ্ড দাবির সময়, যখনই লড়াই, তখনই মেয়েরা সামনের সারিতে, আর যুদ্ধ থেমে গেলে তাঁদের ঠেলে দেওয়া হয় ঘরের ভেতর। মেয়েরা যখন পুলিশের সঙ্গে, দালালদের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যায়, ছেলেরা যে তখন জঙ্গলে জঙ্গলে আড় খোঁজে, পরে সেটা তাদের মনে থাকে না।

হলই বা, একজন আদিবাসী তাই বলে হক দাবি করতে আসবে? এটা ঔদ্ধত্য বলে গণ্য হল। দাবি তো বিদ্রোহের কথারম্ভ, যে দাবি করছে, সে বিদ্রোহী। শাসনের ব্যাকরণই হচ্ছে আনুগত্য, সম্পূর্ণ সুরক্ষিত আনুগত্য। প্রজারা ভিক্ষা চাইতে পারে, অনুনয় বিনয় করতে পারে, কিন্তু অধিকার দাবি করার সাহস তো শাসকদের সরাসরি অস্বীকার করার সূচক। এ কথা রাজকেন্দ্রিক বা ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় যেমন সত্য, তেমনই আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও পুরোপুরি মিথ্যা হয়ে যায়নি। যায়নি বলেই তো সাওনাদের রাঁচি অভিযান, বিরসার নাম নিয়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণ।

কিন্তু উলগুলানে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে নি, সবার যোগদান বোধ হয় সম্ভবও ছিল না। ইংরেজ শাসনের ভয়ানক অত্যাচারে যখন আন্দোলন ভেঙ্গে পড়তে লাগল, তখন মুন্ডাদের কারও কারও মধ্যে তাদের ভগবানের উপর আস্থায় চিড় ধরেছিল। এদেরই মধ্যেকার সাত জন লোক, মানমারু আর জারিকেল গ্রামের, বিরসাকে ধরিয়ে দেয়ঃ ১৯০০ সালের ৩ জানুয়ারি মধ্যরাতে উলগুলানের দীপ নিভে যায়। লেখকের মন্তব্য কি সহজ, কি কঠিন। তিনি অবলিলায় বলে চলেন, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, ইতিহাসে বারংবার এমনটাই ঘটে এসেছে, যাদের মুক্তির জন্য বিপ্লবীরা জীবনের সব কিছু ফেলে এগিয়ে চলে, সেই স্ব-পক্ষীয়রাই বিপক্ষীয় দলে যোগ দেয়; বিপ্লবীর কাছে জাগতিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, পুলিশের অত্যাচার, এগুলো তুচ্ছ হতে পারে, কিন্তু অন্যদের সবার কাছ থেকেই এমন দায়বদ্ধতা দাবি করা চলে না… ভয়ানক অত্যাচারে যখন আন্দোলন ভেঙে পড়তে ওদের কতটা দোষ দেওয়া যায়? তারা কতটা ওয়াকিবহাল বিরসাকে ধরিয়ে দেওয়ার ভয়ঙ্কর পরিণতি সম্পর্কে? কতটুকু তাদের দুনিয়া? তারা ক্ষুধায়, অস্বাস্থ্যে, অশিক্ষায় জীবস্মৃত হয়ে থাকে, বিদ্রোহের তুঙ্গ মুহূর্তে প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হয় না, কিন্তু স্তিমিত আলোকে তাদের হৃদয়েও অন্ধকার ছেয়ে যায়, তাদের হতাশা দ্বিগুণ হয়ে ফিরে আসে শাসকীয় অত্যাচার ও জীবনধারণের সামান্যতম উপায়ের অভাবে। বিরসা এদের দোষ দেননি।

সাওনা সব জানে। সবকিছু পেছনে ফেলে সাওনা গেয়ে চলে,

নাগপুর দিশুম দ আবু তাগে তাই কেন

সনা রুপা হীরা চাঁদি আবু আগে তানা

অডমেসা জানামলেস বিরসা হো

আম গেলে দাঁড়া তানা।

দিন, তারিখ, মাস, বছর- কোথায় জানল সে এ সব, সাওনা? সে তো চতুর্থ শ্রেণির পর আর ইস্কুলেই যায়নি। প্রাথমিক বিদ্যালয়েও যে সে খুব নিয়মিত যেতে পারত এমন নয়। প্রায়শই গোরু চরানো, মহুয়া কুড়ানো, এটা ওটা কাজ, আদিবাসী ঘরে যেমন হয়। কিন্তু, ইস্কুলে যে দিন যেতে পারত, মন দিয়ে পড়ত। দিকু মাস্টারমশাই অবাক হতেন তার গ্রহণ ক্ষমতায়। হাটুয়া ছেলেদের চেয়ে তাড়াতাড়ি পড়া বুঝতে পারত। এই এলাকায় অ-আদিবাসীদের বলে হাটুয়া, আর হাটুয়াদের বুদ্ধিসুদ্ধি আদিবাসীদের চেয়ে বেশি বলে ধরে নেওয়ার চল আছে, কেননা আদিবাসীরা গরিব, তারা মজুরি খেটে জীবন বাঁচায়। তা তাদের বাড়ির ছেলে হাটুয়া ছেলেদের চেয়ে এগিয়ে যায় কী করে?

ছেলেদের কথাই শুধু বলছি, তার কারণ, তখনও সেই তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে মেয়েদের স্কুলে পাঠাবার চল হয়নি, আদিবাসীদের তো নয়ই, হাটুয়াদেরও নয়। স্কুলটা ছিল দিকু টোলায়, অনেকটা দূরে, অনেকটা পথ হাঁটা। তবে, পথ হাঁটা তো মুণ্ডারা জন্মের আগেই বোধহয় রপ্ত করে নেয়, জেনেই জন্মায়, পথ হাঁটাই তার ভবিষ্যৎ। স্কুলে যেতে পারলে তো পড়তই, বাড়িতেও সাওনা সময় পেলেই পড়তে বসে যেত। কিন্তু, চতুর্থ শ্রেণির পর আর পড়া হল না। হাইস্কুল অনেক দূরে, হাঁটা পথে ঘণ্টা তিনেক। দিনমজুর বাপ সাইকেল কিনে দিতে পারেনি, হস্টেল মেসে রেখে পড়ানো তো কল্পনাতেই আসে না। পড়াশুনোর অন্যান্য খরচ জোগানোর সামর্থ্যও নেই, উলটে সাওনা তখন থেকেই বাড়ির কাজে লেগে গেলে পর মা-বাপের কিছুটা সুরাহা হল। এগারো বছর বয়স হলে কী হবে, তখন থেকেই সে লাঙল ধরতে শিখে গেছে- কৃষিকেন্দ্রিক মুণ্ডা অর্থনৈতিক সংস্কৃতিতে লাঙল ধরতে পারাটাই সাবালকত্বের পরিচায়ক, লাঙল যেমন ভূমিস্বত্বের সূচক, তেমনই কর্মক্ষমতারও প্রতীক।

লাঙল ধরলেও সাওনা পড়ার অভ্যাস ছাড়তে পারেনি। যেখানে যা পেত, ঠোঙার কাগজ, পোস্টার, পুরনো খবরের কাগজ, লিফলেট- কিছুই বাদ যেত না। সেই পাঠ-বুভুক্ষায় সে বিরসা মুণ্ডার জীবনী পড়ে। গোপীবল্লভপুরের কাছে ছাতনাশোলে বিরাট দাসীয় মেলা বসে, দাসাঁয় দুর্গা পুজার দশমীর দিন অনুষ্ঠিত, আদিবাসীদের কাছে এ অনুষ্ঠানের এক অন্য রূপ। সারা রাত জুড়ে সেই মেলা, লক্ষ লোকের সমাগম। সেই মেলায় এক টাকা দিয়ে বইটা কিনেছিল, নিউজপ্রিন্টে ছাপা দু’ফর্মার সেই বই তার আগাগোড়া মুখস্থ। আর মুদ্রিত অক্ষরের বিরসা মুণ্ডা তাকে বারবার টেনে নিয়ে গেছে মিটিংয়ে মিছিলে, জমি দখলে, তির ধনুক নিয়ে মুখোমুখি লড়াইয়ে।

লেখক এই বইয়ে খুব সচেতন ভাবেই বিরসা মুন্ডা কে নিয়ে যেসব অনেক তাত্ত্বিক বই পত্র লেখা হয়েছে সেগুলোকে সযত্নে পাস কাটিয়েছেন l তাঁর কথায় এখানে প্রমাণিকতার অন্য একটি ধারাকে অনুধাবন করার চেষ্টা করা হয়েছে সেটা হল, উলগুলানের বহমানতা লোক জীবনে তার নিরন্তর প্রবাহ। এতে দুটো জিনিসের সাহায্য নিয়েছি।এক, ১৯৮৫ থেকে ৯০ সালের ঝাড়খন্ড আন্দোলনের প্রত্যক্ষ কিছু অভিজ্ঞতা এবং দুই, বুদ্ধেশ্বর টুডুর লেখা ‘ধারতী আবা বিরসা মুন্ডা’ এবং ‘বিরসা মুন্ডার উলগুলান’ নামক লেখকের নামবিহীন একটি প্যাম্ফলেট। বিরসা মুন্ডার নির্মাণের বহমানতায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখার ভূমিকা নিশ্চয়ই আছে কিন্তু মূলত এই ধরনের প্রচারধর্মী সাহিত্য এবং লোকমুখে চলে আসা কথা কাহিনী গুলোর ভূমিকাও বিরাট। আর সেই অঙ্গীকার থেকেই বিরসাকে সাওনার মধ্যে পুনর্জীবন দান।

মানবী মজুমদার এখানেই যোগ করেছেন তাঁর পূর্বাভাসে , ‘যে নতুন কথাটি লেখক যত্ন নিয়ে পরিস্ফুট করেছেন, তা হল লোকজীবনে বিরসার ‘ঈশ্বরতা’র, তাঁর জীবনদর্শনের, তাঁর ‘আলোকশিখা’র নিরন্তর প্রজ্বলন, বেঁচে থাকা, ফিরে ফিরে আসা ও তার নবায়ন, লেখকের ভাষায় তাঁর ‘সামাজিক পুনর্জন্ম’।