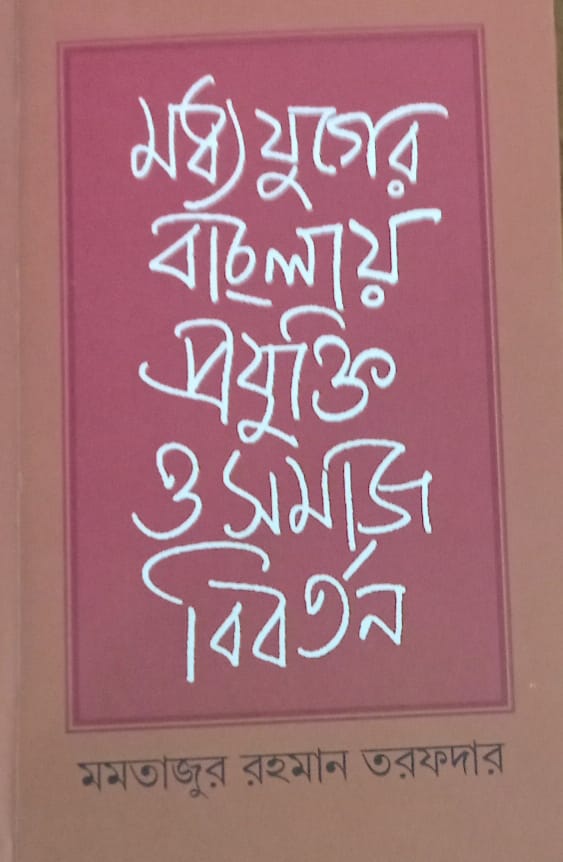

মধ্যযুগের বাংলায় প্রযুক্তি ও সমাজ বিবর্তন

মমতাজুর রহমান তরফদার

প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

ডিসেম্বর ২০২২ (নির্ঝর সংস্করণ), কলকাতা

বিনিময় মূল্য : ২৫০ টাকা

আজকের সভ্যতার সবটাই প্রযুক্তি নির্ভর । আমাদের জীবন, সমাজ, প্রযুক্তি একে অন্যের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আধুনিক প্রযুক্তির উৎকর্ষ মানুষের কল্পনাকেও ছাপিয়ে গেছে।প্রতিনিয়ত প্রযুক্তির ইতিহাসে যুক্ত হচ্ছে নতুন সম্ভাবনা। প্রযুক্তির সাথে মানব জীবনের সম্পর্ক না থাকলে মানবজীবন আদিমতায় ঢেকে যেত। তাছাড়া সমগ্রবিশ্ব জুড়ে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে প্রযুক্তিগত উন্নতির জন্যই সভ্যতার অস্তিত্বের প্রশ্নটি জড়িয়ে আছে। বিশেষ করে মানুষের খাদ্যের চাহিদা পূরণের এই বিবর্তনের ধারাবাহিকতা ইতিহাসে স্থান পেয়েছে।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-প্রযুক্তিনির্ভর গ্রন্থের অপ্রতুলতা কোন নতুন বিষয় নয়। মধ্যযুগে বাংলার প্রযুক্তি ও সামাজিক সম্পর্ক নিয়ে কিছুটা আলোচনা করেছেন অধ্যাপক ইরফান হাবিব ,মমতাজুর রহমান তরফদার , সুশীল চৌধুরী, অনিরুদ্ধ রায় প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ। ইরফান হাবিবের ‘এগ্রিরিয়ান সিস্টেম ইন মুঘল ইন্ডিয়া’ গ্রন্থে(র অনূদিত ‘ভারতের মুঘল যুগের কৃষি ব্যবস্থা’ ), ‘মেডিয়াভাল ইন্ডিয়া’ গ্রন্থে(র অনূদিত ‘মধ্যযুগের ভারত’ )দুটি অধ্যায়ে প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রযুক্তি বিষয়ক আলোচনা স্থান পেয়েছে।

মমতাজুর রহমান তরফদার তাঁর ‘হোসেন শাহী ডায়নেস্টি’ গ্রন্থের অনূদিত ‘হোসেন আমলে শাহী বাংলা’ বইয়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদে অর্থনৈতিক অবস্থা ; গ্রামীণ ও নাগরিক বসতি ব্যবসা – বাণিজ্য, শিল্প বিনিময় মাধ্যম ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেছেন। বাংলায় কারিগর,শিল্পীদের প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে পরে পৃথকভাবে ‘মধ্যযুগের বাংলায় প্রযুক্তি ও সমাজ বিবর্তন’ নামে বইটি ১৯৯৩ সালে ঢাকা বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়। আসলে প্রথমে এটি ছিল একটি গবেষণা পত্রের খসড়াটি ‘সাইদুর রহমান ফাউন্ডেশন বক্তৃতামালার অংশবিশেষ ,পরে এটি বই আকারে প্রকাশিত হয়। গুণগত মানের দৃষ্টিতে লেখাটি গভীর মূল্য অস্বীকার করা যায় না। বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত গ্রন্থটি নিঃশেষিত হলে সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবঙ্গে পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে। ঐতিহাসিক তরফদারের বইটির বিষয় বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য এই লেখনীর মুখ্য উদ্দেশ্য।

(দুই)

কৃষিনির্ভর ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকে কৃষিজ প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ মৌলিক চাহিদার যোগান দিতে উৎপাদন ব্যবস্থা টিকিয়ে রেখেছে।

মধ্যযুগের ভারতবর্ষে কৃষি ও শিল্পে ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উন্নতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বাংলায় সুলতানী ও মুঘল আমলে কৃষি, শিল্পে, প্রযুক্তিগত কারিগরী ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক বিবর্তন সম্ভব হয়েছিল।শিল্পী-কারিগরদের অধিকাংশই কৃষিকার্যের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং অবসর সময়ে শিল্পকার্যে লিপ্ত হতেন। উৎপাদন বলতে ধান গম বার্লি ডাল শস্য ইত্যাদি। কৃষিজ ভূমির উর্বরতা অনুয়ায়ী উৎপাদনের তারতম্য নির্ভর করত। ইরফান হাবিব মনে করেন, বছরে দুবার উৎপাদন হলেও, একই জমিতে দু’বার ফসল ফলানো যেত না। কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে উৎপাদনের পরিমাণ অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ঐতিহাসিক মমতাজুর রহমান তরফদার মনে করেন , কৃষিতে প্রযুক্তির প্রয়োগ উৎপাদনশীলতার সঙ্গে সমন্বিত হয়ে মানুষের আর্থসামাজিক জীবন ও চিন্তা চেতনার গতিশীলতা সৃষ্টি করতে পারে। প্রাক মুসলিম আমলের কৃষিনির্ভর অর্থনীতির তুলনায় সুলতানি আমলে বাংলায় মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতি প্রচলন , নগরায়ন , দেশি-বিদেশি বাণিজ্যের প্রসারকে আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির সূচক হিসেবে বিবেচনা করা যায়। সেই অর্থে প্রযুক্তির প্রয়োগ সমাজ বিন্যাসে কী জাতীয় পরিবর্তন ঘটেছিল তার তুলনামূলক ব্যবহারিক আলোচনা করেছেন তিনি। যেমন কৃষি কাজে ‘পারসিক জলচাকার’ ব্যবহার করে সিন্ধু অববাহিকা অঞ্চলে সেচের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। শুধু জল সেচ নয়, কুয়ো থেকে জল তোলার জন্য কলুর ঘানি, আখ পেষাই এর জন্য বলদে টানা জাঁতার ব্যবহার সমাজের উৎপাদনকে ত্বরান্বিত করেছিল।

অনেকেরই ধারণা ছিল , সুতো কাটার যন্ত্র চরখা ও তুলো পেঁজার ধুনন – যন্ত্র ভারতেই উদ্ভাবিত হয়েছিল । কতকগুলো প্রমাণ ও যুক্তির ভিত্তিতে অধ্যাপক হাবিব দেখিয়েছেন যে , প্রযুক্তিগুলি সুলতানি আমলে বাইরে থেকে উপমহাদেশে চলে এসেছে । তিনি অনুমান করেছেন যে , এই প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন দুটি প্রবর্তনের দরুন সুতিবস্ত্রের উৎপাদন বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল , সামাজিক শ্রেণি – সম্পর্কেও কিছুটা পরিবর্তন এসেছিল । তবে কৃষিজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের মতো বৈচিত্র্যময় আবহাওয়া ও ভূপ্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের দেশে উৎপাদনের এই তারতম্য হওয়া খুব স্বাভাবিক ছিল।সেইজন্য প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সুযোগ ও তার প্রভাব এদেশে খুবই সীমিত ছিল। তাছাড়া মানসিক – আবহ প্রযুক্তির প্রয়োগ নিয়ন্ত্রণ করে , উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে যথেষ্ট সময়ও লেগেছে। ফলে মধ্যযুগের বাংলায় প্রাকৃতিকভাবে রেশম চাষের ঐতিহ্য থাকলেও সুলতানি শাসনামলে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ জনিত সুফলে ষোড়শ, সপ্তদশ শতকে বাংলা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রেশম উৎপাদনকারী কেন্দ্রে পরিণত হয়। পঞ্চদশ শতকের শেষ দিকে ইসামির তাঁর ‘ফুতুহস সালাতিন’ গ্রন্থে দেখিয়েছেন উত্তর ভারতে কারিগর তাঁত শিল্পে মাকু ব্যবহার করে বস্ত্র বয়নের অভূতপূর্ব অগ্রগতি ঘটাচ্ছেন। বাংলায় এই যন্ত্রের প্রচলন ঘটেছিল অন্তত চোদ্দো শতকের শেষদিকে ।

ঢাকাই মসলিন জাতীয় সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়নের কাজে আদিম যন্ত্র টাকু বা তকলির ব্যবহার ছিল । বাঁশের তৈরি সুচের মতো যন্ত্র তকলি ফাঁপা খোলকের ( shell ) উপর ঘুরিয়ে বয়নকার্য সম্পন্ন করা হতো । সম্প্রতিকালেও সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়নের জন্য খোলক ও হাতে ঘুরানো তকলির প্রচলন দেখা গেছে । তকলির প্রাচীনত্ব ও তুলনামূলকভাবে চরখার পরবর্তীকালীন প্রচলন বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়েছে । বাংলায় ব্যবহৃত চরখার বিশদ বিবরণ কোথাও লিপিবদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে না । পরবর্তী কালের তাঁতযন্ত্রে অনুভূমিক কাঠামো ও পদচালিত যন্ত্রের সংযোগ দেখে স্বভাবতই ধারণা হয় – এই প্রযুক্তি বিবর্তনের কতকগুলি পর্যায় পার হয়ে এসেছিল । বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন হচ্ছে ধুনন – যন্ত্র । এটির উদ্ভব ভারতে হয়েছিল কি না সে – বিষয়ে সন্দেহ যথেষ্ট । উপমহাদেশে এই প্রযুক্তির প্রসার ঘটেছিল চোদ্দো শতকে । একটি কাঠের ফ্রেমের সঙ্গে যন্ত্র জুড়ে তৈরি একটি কামান বা ধনুক এবং কাষ্ঠনির্মিত এক বা একাধিক রেস্তা বা মুগুর নিয়ে এই যন্ত্রের সমগ্র রূপ । মুগুর বা বেলনার বর্ণনা আছে আঠারো শতকের শেষ দিকে বাংলা থেকে প্রেরিত একটি ফার্সি প্রতিবেদনে । ধুনন – যন্ত্র অত্যন্ত দ্রুত তুলো পেঁজার কাজ সম্পন্ন করে । রেশম কীটের লালন এবং মুগা বা রেশমি সুতো তৈরির প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন কারিগরি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পনেরো শতকের প্রথম দিকে চীনা পর্যটক মাহুয়ান বাংলায় এই প্রক্রিয়া লক্ষ করেছিলেন।

অধ্যাপক সুশীল চৌধুরীও মনে করেন, ওই সময় বাংলা থেকে বিপুল পরিমাণে কাঁচা রেশম গুজরাট, আমেদাবাদ, সুরাট মুর্শিদাবাদ থেকে রপ্তানি হচ্ছে যা সাধারণভাবে গুজরাটি রেশম নামে পরিচিত। প্রযুক্তিগত কারণে এই রেশম বস্ত্র দামে যেমন সস্তা তেমনি জনপ্রিয় ছিল বাজার। গুণগত দিক থেকে চীনের উৎপাদিত রেশম বস্ত্র অনেক দামি। ফলে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্য প্রযুক্তির দৌলতে রেশম বস্ত্র শিল্পের সাফল্য এসেছিল। লক্ষণীয় বিষয় হল , বস্ত্র শিল্পে এই বিপুল কর্ম যজ্ঞের জন্য বাংলার কতগুলো গ্রামে তাঁতিরা একটি পেশাজীবী হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলেছিল। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের লেখা কয়েকটি বাংলা কাব্যে তাঁতীদের জীবন যাত্রার কথা সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। সুলতানি আমলে বাংলায় বস্ত্র বয়ন শিল্পের সঙ্গে কিভাবে অন্ত্যজ মুসলমান সমাজ নিজেদের ভিত্তি গড়ে তুলেছিল তার অপূর্ব রূপরেখা দিয়েছেন মমতাজুর রহমান তরফদার তাঁর ‘মধ্যযুগের বাংলায় প্রযুক্তি ও সমাজ বিবর্তন’ নামক গ্রন্থে। ঐতিহাসিক তরফদার বস্ত্র শিল্পী -কারিগরদের জাতি বর্ণ শ্রেণীবিন্যাসের বিবর্তন আলোচনা করে বাংলার সামাজিক ও আর্থিক গতিশীলতার স্বরূপ উদঘাটন করেছেন। কারিগরদের নিয়ে তিনি বলেছেন, বস্ত্র শিল্প ছাড়াও মুসলমান শাসনের প্রথম দিকে মুদ্রাঙ্কন ,কাগজ তৈরি, গুড় তৈরি, সৌধ নির্মাণ শিল্প কর্মের সঙ্গে বাংলার কারিগরদের যথেষ্ট পরিচয় ছিল।যৎসামান্য প্রশিক্ষণের সাহায্যে এবং নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে ভারতের ঐতিহ্যিক কারিগরগণই উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশ নিতে পারত ।

দিল্লিতে মামলুক শাসন প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই অন্ত্যজ, নিম্নশ্রেণির লোকজন কারিগরী প্রশিক্ষণ নিয়ে ভারতীয় শিল্প স্থাপত্যের মতো চূড়ান্তভাবে প্রযুক্তিনির্ভর শিল্পকর্মে অংশ নিত । মুসলমান স্থপতি খিলানভিত্তিক পদ্ধতির ( arcuate system ) যে ব্যাখ্যা – বিবরণ দিয়েছিলেন ভারতীয় কারিগরগণ তাকেই তাদের অতিপরিচিত ভারতীয় ইডিয়মের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে বারো শতকের শেষ দশক থেকে শুরু করে তেরো শতকের প্রথম চার দশকের মধ্যে। কাবেলিং পদ্ধতির ভিত্তিতে খিলান গম্বুজ ,খিলান ছাত তৈরি কিংবা কোন জটিল প্রযুক্তিতে বহিরাগত মুসলমান কারিগররা অংশ নিত ।

(তিন)

কারিগরদের সামাজিক ধর্মীয় জীবনের বিবর্তনের আভাস পাওয়া যায় তরফদারের লেখনীতে। তিনি বলেছেন, কারিগর শ্রেণির মধ্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ নেই। বর্ণ ব্যবস্থায় জাতির অবনমন বা জাতিচ্যুতি ঘটার ফলে অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য শ্রেণী কোন এক সময়ে নবগঠিত মুসলমান সমাজের শিল্পী কারিগর গোষ্ঠী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। সুদূর মধ্যযুগ থেকে বাংলার মুসলমান তাঁতিরা জোলা নামে পরিচিত। এটি একটি দীর্ঘকালীন সামাজিক প্রক্রিয়ার পরিণতি । ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ – এ তাঁতিদের নিয়ে বিস্তারিত জীবনধারা বর্ণিত হয়েছে। বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত জোলা , রংরেজ , সানাকর , ধুনরি প্রভৃতি পেশাজীবী গোষ্ঠীগুলি ছিল মুসলমান ( শালকর ও দর্জিও )। হিন্দু সমাজের অন্ত্যজ ও অন্য কতকগুলি নিম্নস্তর থেকে ইসলামে দীক্ষা নিয়ে এরা সৃজ্যমান বাঙালি মুসলমান সমাজে কারিগরি পেশাজীবী হিসেবে নিজেদের জন্য স্থান করে নিয়েছিল । জুলহা, রংরেজ , সানাকর , দরজি , কামান ( ধনুক ), রেস্তা ( বেলনা বা মুগুর ) প্রভৃতি ফারসি শব্দ আলোচ্য কারিগরি পেশাগুলিতে মুসলিম প্রাধান্য সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিচ্ছে । এই পেশাবাচক ও প্রযুক্তিনির্দেশক ফার্সি শব্দগুলো যে হিন্দু সমাজ থেকে ইসলামের দীক্ষিত কারিগর গোষ্ঠির প্রতি প্রযুক্ত হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার পরেও এই জোলা তাঁতিদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়নি, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের পথ উমুক্ত ছিল না। মধ্যযুগে বাংলায় মুসলমান জোলাদের প্রতি সাধারণ মুসলমানের ঘৃণা সূচক বিদ্রুপাত্মক মনোভাব দেখা যেত।

জাতিপ্রথা পরম্পরা উৎপাদন ব্যবস্থায় শিল্পী – কারিগরদের মধ্যে পেশাগত নৈপুণ্য , অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তির ব্যবহার সীমিত থাকত এক একটি জাতির মধ্যে । ফলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রযুক্তিও থেকে যেত নিম্নমানের পর্যায়ে । জাতিপ্রথার এই ধরনের সীমাবদ্ধতার জন্য জাতিপ্রথাভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় অনুভূমিক ( horizontal ) এবং অনুদীর্ঘ ( vertical ) গতিশীলতা সম্ভব ছিল না।আবার কোন কোন জনগোষ্ঠীর নিম্নশ্রেণীর লোকজন শিল্পী কারিগরের কাজকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে মিশ্র জাতি হিসেবে হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় স্থান করে নিয়েছিল।

(চার)

পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকে মাহুয়ান এদেশে এসে তিন ধরনের চিনি দেখেছিলেন- যথা গুড় সাদা চিনি ও মিছরি । উৎকৃষ্ট শুভ্র চিনি তৈরীর কারিগররা নিঃসন্দেহে সূক্ষ্ম প্রকৌশল আয়ত্ত করেছিল । এবং এই কারিগররা জাত পরম্পরা শিল্প কাজের নিয়োজিত ছিল। একইভাবে পোশাক তৈরির ক্ষেত্রেও এই জাতিপ্রতার বিকাশ বাংলায় দেখা গেছে। খেজুরের রস থেকে যারা গুড় তৈরি করত তাদের শিউলি বা পিঠা তৈরীর কারিগররা পিঠারী নামে পরিচিত হতো একথা মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর কাব্যে উল্লেখ করেছেন।

আবার সুলতানি আমলে বাংলায় লবণ তৈরির বিবরণ পাওয়া যায়। চট্টগ্রাম থেকে উড়িষ্যা পর্যন্ত সমুদ্র তীরবর্তী উপকূলে লবণ তৈরি হতো। লবণ তৈরির কারিগরদের বলা হত মোলুঙ্গী । মাহুয়ান ,আবুল ফজল বাংলায় বিভিন্ন প্রকার মদ তৈরির কথা উল্লেখ করেছেন। তবে উৎকৃষ্ট মত তৈরীর প্রকৌশল দিল্লি থেকে বাংলা এসেছিল। এই সকল শিল্পী কারিগরদের সংখ্যা ও নিপুন দক্ষতার লক্ষ্য করে বিদেশী পর্যকটকরা বিস্মিত হয়েছেন। গতানুগতিক পেশাজীবী জাতিগুলির মধ্যে কর্মকার ,শঙ্খকার ,কুম্ভকার ,কংসকার, স্বর্ণকার ,তৈলকারদের দ্বারা উৎপাদন প্রকৌশল বিশ শতক পর্যন্ত উল্লেখযোগ্যভাবে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি।

ঐতিহাসিক তরফদার তাঁর বইতে বাংলার নগরায়ন ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের সঙ্গে মুদ্রা ব্যবস্থার ক্রমোন্নতিকে বাংলার মুসলমান শাসকদের বিশেষ অবদান বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, মুসলমান আমলে সোনা ,তামা ,রুপোর সুবিন্যস্ত মুদ্রা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি দেখলে বোঝা যায় টাকা তৈরির জটিল ও দীর্ঘ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত কারিগরদের ধাতুবিদ্যা মুদ্রাতত্ত্ব ও কৌশলগত সূক্ষ্ম বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী হতে হয়। উল্লেখ খুঁজে পাল্টেনা বলে মুদ্রা ব্যবস্থার তেমন প্রচলন ছিল না , বিনিময় প্রথার মাধ্যমে লেনদেন চলতো। বাংলায় তুর্কি শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে মুদ্রা ব্যবস্থার সূচনা হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে মুসলমান কারিগরদের বিশেষ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় প্রথম নরসিংহ বর্মনের (১২৩৮-১২৪০) রাজত্বকালে উড়িষ্যার কোণার্ক মন্দিরের জন্য নির্মিত লোহার কড়ি ঢালাই কাজের নিখুঁত নমুনা দেখে।

জাহাজ নির্মাণ শিল্পে বাংলার কয়েকশো বছরের গৌরবজনক ঐতিহ্য ছিল । যাতায়াত , অভ্যন্তরীণ ব্যবসা – বাণিজ্য নদীবহুল দেশে নৌযুদ্ধ ইত্যাদির জন্য বাংলার কারিগরেরা থেকে ছোট বড় নানা আকারের নৌকা নির্মাণ করতো । বড়ো জাহাজ গুলি ছিল ২৫০ফুট লম্বা, ১২০ফুট চওড়া। বৈদেশিক বাণিজ্যে বড় জাহাজ গুলি ব্যবহৃত হতো। ইবন বতুতা আল – নাহার উল – আজরাক বা নীল রঙের ( মেঘনা অথবা সুরমা ) নদীর উভয় পাড়ে জলচক্র ( water wheel ) সক্রিয় অবস্থায় দেখেছিলেন । মুসলিম আমলে নৌযুদ্ধের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যিক কার্যকলাপের অভূতপূর্ব উদ্দীপনার ফলে জাহাজ নির্মাণ শিল্প খুব বেশি সম্প্রসারিত হয়। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে , বণিকরা মুসলিম শাসন আমলে নানা ধরনের বৃহৎ ও দ্রুতগামী নৌকা নির্মাণ করতো । ‘মাসালিক আল – আবসার ’ গ্রন্থের রচয়িতা উল্লেখ করেছেন যে, বাংলার অনেক জাহাজে কারখানা, তন্দুর ও বাজারের ব্যবস্থা ছিল । তিনি বলেন যে, এসব জাহাজ এত বৃহৎ ছিল যে , একই জাহাজের যাত্রীরা বেশ কিছুকাল পরে একে অন্যকে জানতে পারতো ।

কাগজের ব্যবহার কিভাবে শুরু হয়েছিল তার বিবরণ না পাওয়া গেলেও সুলতানি আমলে বাংলায় কাগজ শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করেছিল। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী লিখেছেন মুসলমান কারিগররা কাগজি নামে অবিহিত হতো। পঞ্চদশ ষোড়শ শতকের দুটি চীনা বিবরণ থেকে জানা যায় সুলতান হোসেন শাহের রাজত্বকালে (১৪৯৪-১৫১৯) এক ডলার দুর্গে তিন খন্ডে সহিবুখারী অনুলেখনের কাজ সম্পন্ন হয়েছিল এবং নুসরৎ শাহের রাজত্বের শেষ বছরে ( ১৫৩১-৩২ ) গৌঁড়ে ইরানি রীতিতে নিজামির শরফনামার কয়েকটি অণুকাহিনির চিত্রণ, পনেরো ও যোলো শতকে প্রথাসিদ্ধভাবে কাগজের ব্যবহার সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে ।

মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসের উপর লেখা অন্যতম প্রামাণ্য এই বইয়ে তিনি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন তৎকালীন অর্থনীতি, শিল্পকলা, স্থাপত্য, প্রযুক্তি সম্পর্কে। তিনি মনে করতেন, বাঙালি জাতির নির্মাণ প্রক্রিয়ায় এই যুগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সমসাময়িক অন্ত্যজ শিল্পী কারিগর শ্রেণীর প্রকৃতি ও শেকড় অনুসন্ধানে ব্রতী হন।