সৈয়দ ওয়ালীউল্লা্হ্ (১৯২২-১৯৯৭১) বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক বাঙালি মুসলমান এক চিরন্তন কথাশিল্পী বলে অনেক বরেণ্যব্যক্তি মনে করেন। কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন একজন ধ্রুপদী, আধুনিক লেখক।চরিত্র, প্রেক্ষাপট, বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবন ও জনমানুষকে কেন্দ্র করে গড়ে তুললেও, তার সাহিত্যের অভিমুখ দেশের, জাতির, ও বিশেষ সম্প্রদায়ের বেষ্টনীকে অঙ্গুলিহেলনে অতিক্রম করে ও একইসাথে বিশ্বসাহিত্যের, বিশেষকরে অস্তিত্ববাদী ধারায় মিলিত করে বাংলাসাহিত্যের গতানুগতিকতার বদ্ধগলিতে এনেছন মুক্তাকাশের সূর্যদ্যুতি।এত বড় মাপের সাহিত্যিককে শুধুমাত্র ‘বাঙালি’ ও ‘মুসলমান’-এর ঘেরাটোপে ধরতে চাইলে তাঁর বহুমাত্রিক সৃজনশীল ব্যক্তিত্বের গহীণদিকগুলি অনালোকিত থেকে যাওয়ার সম্ভবনা আছে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লা্হ্ নতুন বাংলা কথাসাহিত্যের এক বলিষ্ঠ দিকউন্মোচনকারী লেখক । কেউ তাঁকে ‘লেখকের লেখক’ বলে অভিহিত করেছেন।কেউ আবার রুশ সাহিত্যে তলস্তয়ের যে জায়গা তার সাথে বাংলা সাহিত্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লা্হকে বসিয়েছেন। ‘কল্লোল’-এর ধারবাহিকতা তাঁর ভিতরে প্রবাহিত। জগদীশ গুপ্ত ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরসূরী এই লেখক অগ্রজদের কাছ থেকে পাঠ নিয়ে এগিয়ে গিয়েছেন অনেক দূর। সাম্প্রতিক কথাসাহিত্যকদের মধ্যে তাঁর প্রভাবের ক্রমবর্ধমানতা তাঁর গভীর সৃজনশীলতার অমোঘ সাক্ষ্যস্বরূপ।বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মীর মশাররফ হোসেন থেকে যে বাংলা কথা সাহিত্যের ধারা উৎসারিত হয়েছে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লা্হ্ তার উত্তরসূরি ঔপন্যাসিক।ঔপন্যাসিক হিসেবে, নতুন রীতির নাট্যকার ও গল্পকার হিসেবেও তাঁর উপস্থিতি বাংলা সাহিত্যে চির উজ্জ্বল। অথচ তাঁর সমগ্র রচনা খুব বেশি নয়। মাত্র আটটি গ্রন্থ—দুটি গল্পগ্রন্থ, তিনটি উপন্যাস, তিনটি নাটক, উনপঞ্চাশটি গল্প, কিছু অনুবাদ, অগ্রন্থিত কিছু কবিতা-প্রবন্ধ-গ্রন্থালোচনা—এই নিয়েই তিনি বাংলা সাহিত্যে কালজয়ী হয়েছেন। এত অল্প লিখেও তাঁর এই বিরল কৃতিত্ব অনেক মহান সাহিত্যিকের অধরা। ভাবতে অবাক লাগে বই কী!

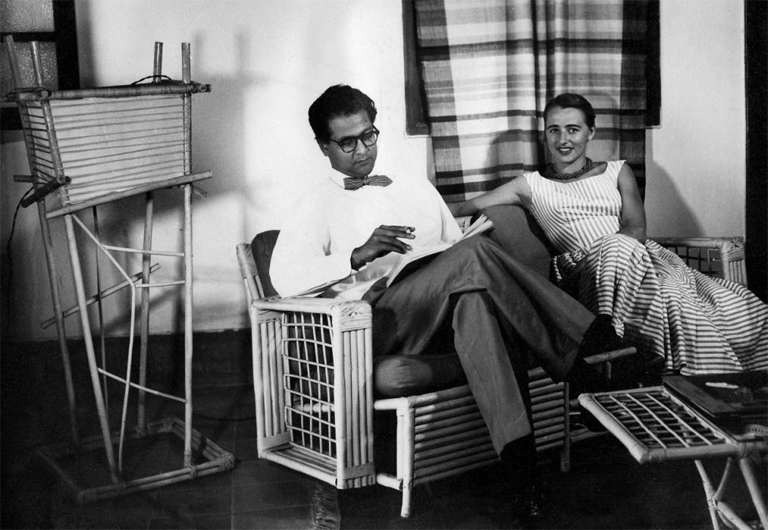

সৈয়দ ওয়ালীউল্লা্হ্ ছিলেন অন্তর্মুখী, নিঃসঙ্গ ও অতিমাত্রায় সলজ্জ ও সংকোচপরায়ণ। তিনি ধীরে ধীরে প্রায় অস্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলতেন। এবং খুব কম কথা বলতেন। কথার চেয়ে কাজ করার ঝোঁক তাঁর ছিল অনেক বেশি। তাঁর চরিত্রে আভিজাত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ব্যাপক অনুশীলন, অধ্যায়নস্পৃহা ও কল্পনাপ্রিয়তা। তিনি সব ধরণের ধর্মীয়সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে ছিলেন। বিশ্বমানব প্রেমিক আমরা তাঁকে বলতে পারি। তাঁর আর একটি বিশেষ গুণ ছিল-তিনি ভালো ছবি আঁকতেন। সাহিত্যের প্রতি যেমন তাঁর আগ্রহ ছিল, তেমনি স্কুলের সময় থেকেই চিত্রশিল্পের প্রতি তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। তিনি কিছুদিন ‘স্টেটসম্যান”-এ চিত্রসমালোচনাও করেছেন।পরে অবশ্য সাহিত্যতেই স্থিতু হন, অবশ্যই কালজয়ী একজন স্রষ্টা হিসেবে।শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন ও পটুয়া কামরুল হাসানের সাথে শখ্যতা গড়ে তাঁর এই চিত্রশিল্পের আগ্রহের কারণে।

আবার এই সৈয়দ ওয়ালীউল্লা্হ্ সুদক্ষ, কর্মনিষ্ঠ ও উচ্চ মেধাসম্পন্ন হওয়ায় কর্মজীবনে তিনি দেশে-বিদেশে নানা গুরুত্বপূর্ণ পদ সামলেছেন।নানা বৈচিত্র্যের সমন্বয়েই তিনি সৈয়দ ওয়ালীউল্লা্হ্। মূলত ষাটের দশকটি তাঁর সাহিত্যিক ও ব্যক্তিজীবনে খুব উজ্জ্বল ও গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৬০-এর এপ্রিলে প্রকাশ পায় ‘লালসালু’-র দ্বিতীয় সংস্করণ। এ বছরই প্রকাশিত হয় তার উর্দু অনুবাদ। ১৯৬১-তে বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ‘লালসালু’-র জন্য লেখককে একডেমী পুরস্কারে সম্মানিত করে। ১৯৬৩-তে অ্যান-মারি থিবো অনূদিত ‘লালসালু’-র ফরাসি অনুবাদ ‘লারব্র্ সাঁ রাসিন্’ (‘L’abre sans racines’) অর্থাৎ শিকড়হীন গাছ প্রকাশ পায়। ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ ‘দুই তীর অন্যান্য গল্প’, দ্বিতীয় উপন্যাস ‘চাঁদের অমাবস্যা’ এবং ‘সুড়ঙ্গ’ নাটকটি। ‘তরঙ্গভঙ্গ’ নাটকটি প্রকাশিত হয় ঠিক তার পরের বছর । গল্পগ্রন্থ ‘দুই তীর অন্যান্য গল্প’-এর জন্য তিনি পান ‘আদমজী সাহিত্য পুরস্কার’। ১৯৬৭ সালেই লেখক নিজেই ‘লালসালু’র ইংরেজি ভাষান্তর লন্ডনের শ্যাটো অ্যান্ড উইন্ডাস প্রকাশনালয় থেকে Tree Without Roots নাম দিয়ে বের করেন। ১৯৬৮ সালে প্রকাশ পায় তাঁর তৃতীয় তথা শেষ উপন্যাস ‘কাঁদো নদী কাঁদো’।অসাধারণ সাহিত্যকর্মের জন্য ১৯৬৯-এ ঢাকায় লেখকবন্ধু ও গুণীজনের দ্বারা সংবর্ধিত হন।এই মহান দশক পেরিয়েই ১৯৭১ সালের ১০ই অক্টোবর গভীর রাত্রে অধ্যায়নরত অবস্থায় মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে মাত্র উনপঞ্চাশ বছর বয়সে প্রয়াত হন এই বিরল কথাসাহিত্যিক।

মূলত সৈয়দ ওয়ালীউল্লা্হ্-র যাবতীয় রচনাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারেঃ এক দিকে আছে যাপিত পৃথিবীর প্রত্যক্ষ বাস্তবতা ও তাঁর আড়ালে সদা ক্রিয়াশীল জীবনসত্য; অন্য দিকে আছে অস্বচ্ছ আবছা এক মায়াবী জগত যেখানে আছে প্রতিক ও ব্যঞ্জনার এক অনবদ্ধ দ্যোতনা। তাঁর রচনায় একদিকে যেমন আছে ‘লালসালু’, তো আরেক প্রান্তে আছে, ‘কাঁদো নদী কাঁদো’। তাঁর সাহিত্যকর্ম এভাবে নির্মিত হয়ে ওঠে বাস্তব ও পরাবাস্তব মিশিয়ে; কখনও উভয়ের সংশ্লেষণ, কখনও পৃথক পৃথক অস্তিত্বের সচেতন অবস্থান।

‘লালসালু’ উপন্যাসের মূল উদ্দেশ্য ভণ্ড পীরের নষ্ট হৃদয় খুলে দেখানো নয়। এই উপন্যাস বাংলায় পীরবাদের কদর্য কায়েমি স্বার্থপর মূলটিতে কুঠারাঘাত নয়। মজিদের ভণ্ডামি আমাদের সমর্থন পায় না ঠিকই, কিন্তু আমরা তাকে ঘৃণাও করি না। কারণ দারিদ্র ও অসহায়ত্ব তার শঠতা প্রবঞ্চনাকে লঘু করে দেয়। মজিদ হয়ে ওঠে আমাদেরই মতো সাধারণ অসহায় এক জন মানুষ। ‘চাঁদের অমাবস্যা’র কেন্দ্রবিন্ধু বাহ্যত পীরসুলভ কিন্তু বাস্তবে নিষ্ঠুর কাদের নয়। আমাদের আকর্ষণের মূলে আছেন যুবক শিক্ষক আরেফ আলী। যদিও অব্যক্ত তবু অবিশ্বাস্য ও ভয়াবহ এক পরিণাম আরেফ আলীর জন্য দেখতে পাই। সে খুন করেনি অথচ অবস্থার ফেরে তারই দায়ভার কাঁধে নিয়ে হয়তো প্রাণ দিতে হবে তাকে। পাপী মুক্তি পায় এবং অন্যের অপরাধে শহীদ হয় নিষ্পাপ। কাহিনীর ভিতরের এই সত্য শুধু জাগতিক বাস্তবতাকে প্রতিষ্ঠা করে না।এমন কিছু প্রশ্ন তোলে যার স্বরূপ নৈতিক ও দার্শনিক। ‘কাঁদো নদী কাঁদো’ উপন্যাসের মুহাম্মদ মুস্তফা, যে নিজে বিচারক, বাহ্যত প্রায় অকারণে নিজের জন্য আরেফ আলীর মতো শহীদের ভুমিকা বেছে নেয়।এ উপন্যাসে শিল্পীর নিরীক্ষাধর্মীতা আরো বেশি শানিত। নদী কাঁদে, নারী কাঁদে। এ কান্না প্রচলিত কান্না নয়। নদীর কান্না কুমুরডাঙা অঞ্চলের সকল মানুষের কান্নার বিকল্প রুপে আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়। এ- কান্নার মধ্যেই যেন ব্যঞ্জিত হয়েছে মানবসত্তার চিরকালীন অসহায়তা এবং মানবমনের অন্তহীন নৈরাজ্য।এখানে অস্তিত্ববাদী ভাবধারার প্রয়োগ, বিশেষ করে দস্তয়েভস্কি, কাফকা, কাম্যু, সার্ত্রের মতো বিশ্ব-বরেণ্য লেখকদের কথা আমাদের অনায়াসেই মনে পড়ে।কিন্তু সাথে সাথে আরও বলতে হয় বিশেষ দুটি অপ্রত্যক্ষ দিকের কথা যেগুলি তাঁর জীবনবোধ ও সাহিত্যদর্শকে ষাটের দশকে আমূল বদলে দিয়েছিল।ইতালীয় রেনেসাঁসের অনেক আগে, গোটা ইউরোপ যখন অজ্ঞতা ও ধর্মান্ধতার অন্ধকারে নিমজ্জিত তখন এক মহান সভ্যতার আলো জ্বলে উঠছিল স্পেনের আন্দালুসিয়ায়, নয় থেকে এগারো শতকে। ইসলামীয় সেই মুক্ত উদার ধর্ম, তার মর্মবাণী ও পরধর্মসহিষ্ণুতা—ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মসম্প্রদায়ের তার মৈত্রী ও উদারতার বন্ধনের যে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি—এসবের সঙ্গে পরিচিতি হয়ে লেখকের ধর্মচিন্তা ও চেতনা বেশ বদলে যায়।আর অতিরেক হিস্পানি লেখকদের সাহিত্য, বিশেষ করে প্রতিবাদী ও আদি অস্তিত্ববাদী লেখক মিগুয়েল উনামুনোর জীবন ও সাহিত্য, তাঁর নিরীক্ষাধর্মীতা ও প্রতিস্পর্ধী স্বর বদলে দেয় সৈয়দ ওয়ালীউল্লা্হ্-র সাহিত্যের অভিমুখ।

জগদীশ গুপ্তের ভাষায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লা্হ্-এর গল্প-উপন্যাস-নাটকের কেন্দ্রে আছে ‘উন্মুখ প্রবৃত্তি’ আর ‘মনোভাবের বিশ্লেষণ’। বহির্জগতের রুপায়নের সাথে সাথে যুক্ত হল ব্যক্তির আরণ্যক অন্তর্ভুবন। তিনি সন্ধান পান ‘ভিতরকার মানুষ’-এর গহীন দুর্ভেদ্যতা। তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্ম যেন এক নিরলস প্রয়াস এই ভিতরকার মানুষটিকে উন্মোচন করার। এরই সাথে সাথে তাঁর লেখায় উঠে এসেছে দারিদ্র্যের হাহাকার ও অমানবিকতার অদ্ভুত রুপায়ণ।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লা্হ্-এর গল্প-উপন্যাস-নাটকে আমরা দেখি সাধারণ মানুষের দুর্নিবার উপস্থিতি। মাজারের খাদেম, গ্রামের স্কুল মাষ্টার, মফস্বল শহরের স্কুল মিস্ট্রেস, নৌকার মাঝি, ষ্টীমারের সারেং, খালাসি, ভিখিরি, ভিখিরিনী, খুনী, কৃষক, মৌলবি, পীরসাহেব, ইত্যাদি তাঁর লেখনীর বাস্তব ও মায়াবী স্পর্শে হয়ে উঠেছে বহুমাত্রিক।এইসব সাধারণ মানুষের মধ্যে তিনি দক্ষ দার্শনিকের মননশীলতায় ফুটিয়ে তুলেছেন গভীর জীবনজিজ্ঞাসা। তাঁর শারীরিক দূরস্থিতি ও উচ্চপদাসীনতা কখনও বাঁধা হয়নি তাঁর বাংলাদেশের গ্রাম-মানুষের ইতিবৃত রচনায়।কথাসাহিত্যে তিনি নতুন রীতির সূত্রধর। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, বুদ্ধদেব বসু, সঞ্জয় ভট্টাচার্য উপন্যাসে যে চেতনাপ্রবাহরীতির ধারক সৈয়দ ওয়ালীউল্লা্হ্ তা সঞ্চালিত করেছেন ছোটোগল্পে। উপন্যাসে করেছেন অস্তিত্ববাদের প্রয়োগ। নাটকে ঝুঁকেছেন এ্যাবসার্ড তত্ত্বের দিকে।আশ্চর্য সংযত সংহত নিরুত্তেজ গভীর গম্ভীর তাঁর রচনা। গূঢ়ভাষী এই লেখকের রচনায় নিয়তি ও বাস্তব, চাঁদ ও জলধারা, জীবন ও মৃত্যুচেতনা মিলেছে এক অবিস্মরণীয় ধারায়।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লা্হ্-এর ভাষা, একথা জোর দিয়ে বলা যেতে পারে যে, আমাদের সাহিত্যে একেবারেই নির্বান্ধব। উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে দু একটি,

“শস্যহীন জনবহুল এ-অঞ্চলের বাসিন্দাদের বেরিয়ে পড়বার ব্যাকুলতা ধোঁয়াটে আকাশকে পর্যন্ত যেন সদাসন্ত্রস্ত করে রাখে। ঘরে কিছু নেই। ভাগাভাগি, লুটালুটি, আর স্থানবিশেষে খুনাখুনি করে সর্বপ্রচেষ্টার শেষ। দৃষ্টি বাইরের পানে, মস্ত নদীটির ওপারে, জেলার বাইরে—প্রদেশেরও; হয়ত-বা আরো দূরে। যারা নলি বানিয়ে ভেসে পড়ে তাদের দৃষ্টি দিগন্তে আটকায় না। জ্বালাময়ী আশা, ঘরে হা-শুন্য মুখ-থোবড়ানো নিরাশা বলে তাতে মাত্রাতিরক্ত প্রখরতা। দূরে তাকিয়ে যাদের চোখে আশা জ্বলে তাদের আর তর সয় না, দিন মান ক্ষণের সবুর ফাঁসির সামিল। তাই তারা ছোটো ছোটো।” (‘লালসালু’) এখানে অতিকথনের চেয়ে জীবনদর্শন ও জীবনজিজ্ঞাসা কী বড় হয়ে দেখা দেয় নি? লাইনটি পড়েই আমারা দেখতে পায় ঐ এলাকার মানুষের আর্থিক ও মানসিক রিক্ততার ‘ধোঁয়াটে আকাশ’।

“বাইরে নির্মেঘ আকাশ উপুড়-করা রোদে উজ্জ্বল মোহিনী সাপের মতো হয়ে ওঠে। তারপর অতি দীর্ঘ সময় সে-বিচিত্র সাপ নিঃশঙ্ক ঔদ্ধত্যে ঝিলমিল করে, নির্ভয়ে নৃত্য করে, ফুলে-ফুলে এঁকেবেঁকে দিগন্তে ছুটে যায়। অবশেষে সূর্য যখন রক্তিম রুপ ধারণ করে, পৃথিবীতে ছায়া নাবে, নম্রতা আসে, সে-নির্লজ্জ সাপ তখন আবার নদীতে পরিণত হয়। হাওয়া শীতল হয়, নদীর বক্ষ থেকে শীতলতা নিয়ে সে-হাওয়া শ্রান্ত উত্তপ্ত ঘর্মাক্ত দেহে সে-শীতলতা বিতরণ করে। তারপর নৌকাটি সুপরিচিত বাঁক পেরুলে এবার গ্রামটি নজরে পড়ে। দিগন্তে একমুঠো ছায়ার মতো দেখায় সে-গ্রাম” (গল্পঃ কেরায়া)। অথবা “আঁকাবাঁকা সংকীর্ণ রাঙাপথ ছেড়ে কাজলী নদীর ধারে-ধারে বরফ-কণার মতো সাদা ঘাসফুল পায়ে মাড়িয়ে ওরা দুজন হাঁটছিল…” (গল্পঃ চিরন্তন পৃথিবী)। সারা বাংলা সাহিত্যে এ ভাষার দোসর পাওয়া ভার। নৈতিক বা দার্শনিক যে সব প্রশ্ন তিনি নির্মাণ করেন তার মুল স্তম্ভ তাঁর ভাষা যা সর্বদায় বহুমাত্রিক, অস্বচ্ছ ও অস্পষ্ট। তাঁর চরিত্রগুলি সর্বদাই সংশয়গ্রস্ত ও অবলম্বনচ্যুত। পাঠককেও তিনি এই ভাষার কৌশলে অবলম্বনহীন, প্রত্যয়হীন ও প্রশ্নদীর্ণ অবস্থায় ঝুলিয়ে রাখেন। তাঁর চরিত্রেরা কোন কিছুরই শেষ বা চরম উত্তর পায় না।তাই তারা বাস্তব থেকে ধীরে ধীরে অতিবাস্তবের পানে যাত্রা করে। আর এই যাত্রাপথকে নির্মাণ ও সুগম করতে বিশেষভাবে এগিয়ে আসে তাঁর ভাষার সাংকেতিকতা।

হায়াৎ মামুদ লিখেছেন,

তিনি রাজনীতিসম্পৃক্ত মানুষ ছিলেন না, কিন্তু সমাজ ও রাজনীতিসচেতন ছিলেন। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি বেকার। তাস্বত্বেও ফ্রান্সে বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে জনমত তৈরির চেষ্টা করেছেন, সাধ্যমতো টাকাও পাঠিয়েছিলেন কলকাতার মুক্তিযুদ্ধ তহবিলে। তাঁর কন্যা সিমিন ওয়ালীউল্লাহ্ ও পুত্র ইরাজ ওয়ালীউল্লাহ্ মনে করেন তাদের পিতার অকালমৃত্যুর একটি কারণ দেশ নিয়ে দুশ্চিন্তা, আশঙ্কা ও হতাশা। তিনি যে স্বাধীন মাতৃভূমি দেখে যেতে পারেন নি সে বেদনা তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলের সকলেই বোধ করেছেন। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ বঞ্চিত রয়ে গেল ওয়ালীউল্লা্হ্-র মাপের প্রতিভার সেবা গ্রহণ থেকে। তার অকাল প্রয়াণ বাংলাদেশ তথা আপামর বাঙালিজাতি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এক অপূরণীয় ক্ষতি। আমরা আমাদের ক্ষতির পরিমাণ নিয়ত উপলব্ধি করি তাঁর সৃষ্টির সান্নিধ্যে গেলেই।

মামুদের সেই বিখ্যাত উক্তি দিয়ে কথা শেষ করি, “কাহিনী মানেই শুধু ঘটনার আড়ম্বর নয় এবং ঘটনাহীন জীবনেরও কাহিনী থাকে।সৈয়দ ওয়ালীউল্লা্হ্ সেই জীবনকাহিনীরই স্থপতি।”

সৈয়দ ওয়ালীউল্লা্হ্ ১৯৮৪ সালে মরণোত্তর ‘একুশে পদক’ সম্মান অর্জন করেন।উনার নামে বাংলা একাডেমী ২০১১ সাল থেকে ‘ সৈয়দ ওয়ালীউল্লা্হ্ সাহিত্য পুরষ্কার’ শুরু করেন। ২০১৮ সালে বাংলাদেশী দেশত্যাগী লেখিকা শাগুফতা শারমিন ও সালমা বানি এই পুরষ্কার পান।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লা্হ্-র গ্রন্থের গ্রন্থপঞ্জি নিম্নরূপঃ

উপন্যাস

১। লালসালু (১৯৪৮)

২। চাঁদের অমাবস্যা (১৯৬৪)

৩। কাঁদো নদী কাঁদো (১৯৬৮)

ছোটো গল্প

১। নয়নচারা (১৯৪৫)

২। দুই তীর ও অন্যান্য গল্প (১৯৬৪)

নাটক

১। বহিপির (১৯৬০)

২।সুড়ঙ্গ (১৯৬৪)

৩। তরঙ্গভঙ্গ (১৯৬৫)

তথ্যসূত্র

১। হায়াৎ মামুদ, বাঙালি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্: গল্পসমগ্র, প্রতীক: ঢাকা, ২০১৭।

২। পৃথ্বীস সাহা, “সৈয়দ ওয়ালীউল্লা্হ্-র উপন্যাস: বাঙালি মুসলমান মানস পরিচয়”,আত্মদীপের প্রজ্বলনভূমি দীপন, ত্রয়োদশ বর্ষপূর্তি সংখ্যা, মার্চ ২০১০, সম্পাদক এন জুলফিকার।

৩। www.syedwaliullah.com and the relevant hyperlinks posted on it.